学术||梁太鹤:赫章可乐墓地套头葬研究

来源: 作者:贵州博物馆-办公室 阅读:16462次 发布时间:2022-10-11

关键词: 夜郎时期 套头葬 巫师 通神功能器物

目 次

一 .套头葬的形式与特点

二 .套头葬分布及数量

三 .主要随葬器物及特点

四 .套头葬性质与文化内涵分析

五 .结语

套头葬是贵州省赫章县可乐乡战国至西汉墓葬中发现的一种特殊葬俗。其基本特征是在死者头顶套一件大型金属釜(个别为铜鼓)埋葬,釜侧立墓坑一端,似戴于死者头顶的帽子。在国内外以往的考古发现中从未见过类似现象。因形式独特,发掘者遂以此特征称之为“套头葬”。

套头葬初发现于1977年至1978年的考古发掘。贵州省博物馆考古队在可乐发掘168座地方民族墓葬和39座汉式墓葬,民族墓葬中包含有20座套头葬墓。该发掘报告刊于《考古学报》1986年第2期(后文简称为“78报告”)。报告将包括套头葬在内的所有地方民族墓葬划为“乙类墓”,将同时发掘的汉式墓葬划为“甲类墓”。由于套头葬葬俗非常罕见,开始引起研究者注意。

2000年,贵州省文物考古研究所在可乐乡再次发掘108座乙类墓,从中又发现5座套头葬墓,形式更为多样,再度引起学界关注(后文将此次发掘报告简称为“2000报告”)[1]。但迄今对套头葬进行的研究还很少,人们对这种葬俗的了解有限,因此,有必要对两次发掘的套头葬资料进行梳理,并对相关一些问题展开综合讨论,以便学界和社会公众较全面认识这种特殊葬俗,共同开展对这一考古课题的深入研究。

一 套头葬的形式与特点

已发现的套头葬墓全为长方形竖穴土坑墓,无墓道,规模较小。除去两座残墓不便统计,根据完整墓坑数据,墓坑长度超过3米的仅两座,其余长度在2~2.85米之间,平均长度为2.49米。墓坑宽度在0.8~1.43米之间,平均宽度为1.08米,其中宽度不到1米的占30﹪。从中国已发现的战国秦汉土坑墓看,这些套头葬墓都属于小型窄长方形墓葬。不过在可乐已发掘的乙类墓中,套头葬墓的规模仍相对偏大。套头葬墓以外的乙类墓,很多墓坑长度不到2米,宽度不到1米。以2000年发掘为例,163座普通乙类墓,长度不到2米的占30﹪,能达到套头葬墓平均长度的仅22座墓;宽度不到1米的占95﹪,能达到套头葬墓平均宽度的仅7座墓。

可乐乙类墓共同的一个特点是,墓坑修整都不够规整,常前后宽窄不一,边线不平齐,转角多呈弧形,坑壁上下存在一定收分。2000年发掘还发现少量乙类墓在墓坑两侧壁前后端,有向外略突出的小圆弧面。外突圆弧多不规整,但显然是有意而为。发掘报告根据墓坑平面形状称为“哑铃形墓”。这种墓共18座,还看不出明显规律。但值得注意的是,5座套头葬墓全都是这种形状墓坑。哑铃形墓与墓主人身份有何关系,是值得再研究的问题。1978年发掘未作这方面报道。据发掘者回忆,不排除也有哑铃形墓现象,但当时工作经验不足,对墓坑记录多不够精确,现拿不出这方面证据[2]。

套头葬形式主要可分三种:

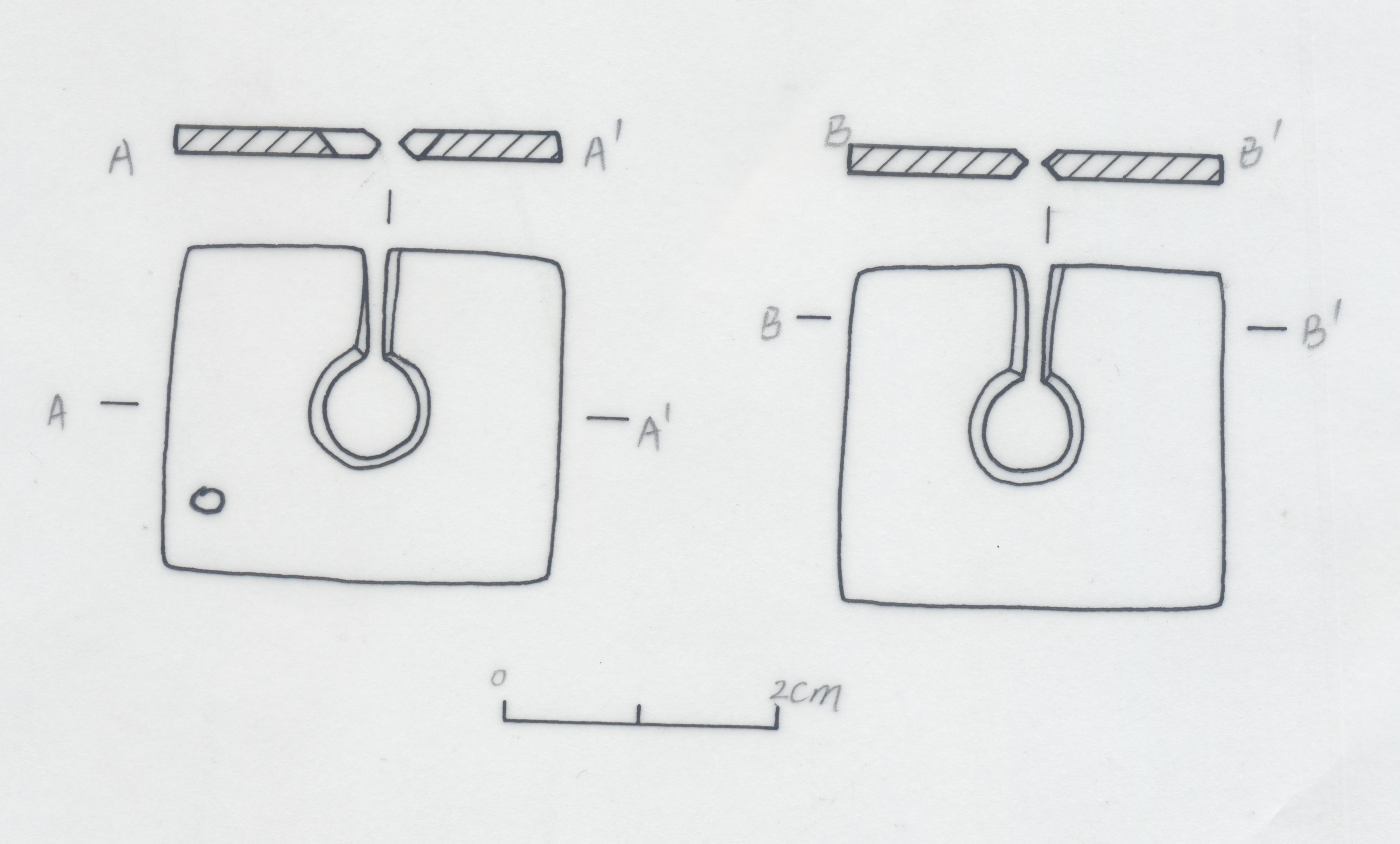

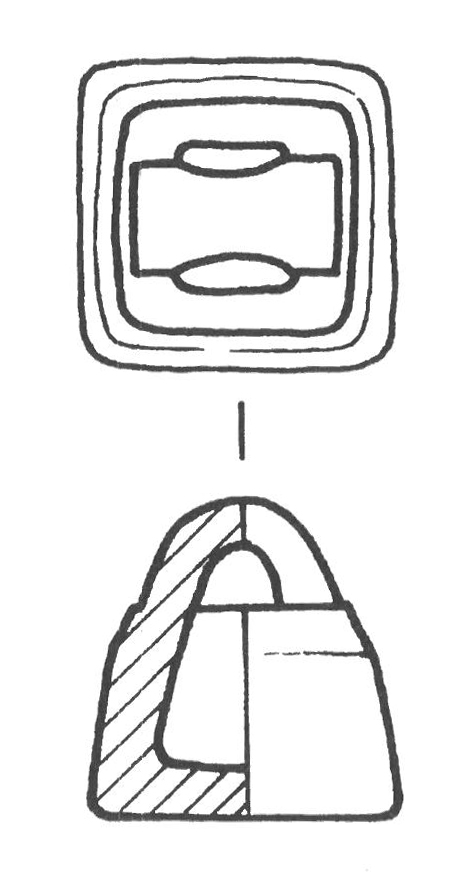

一种是仅在死者头顶套一件器物(图一)。计22墓。所用套头器物包括:鼓形铜釜计12件,其他形式铜釜计3件,铁釜计6件,铜鼓1件。

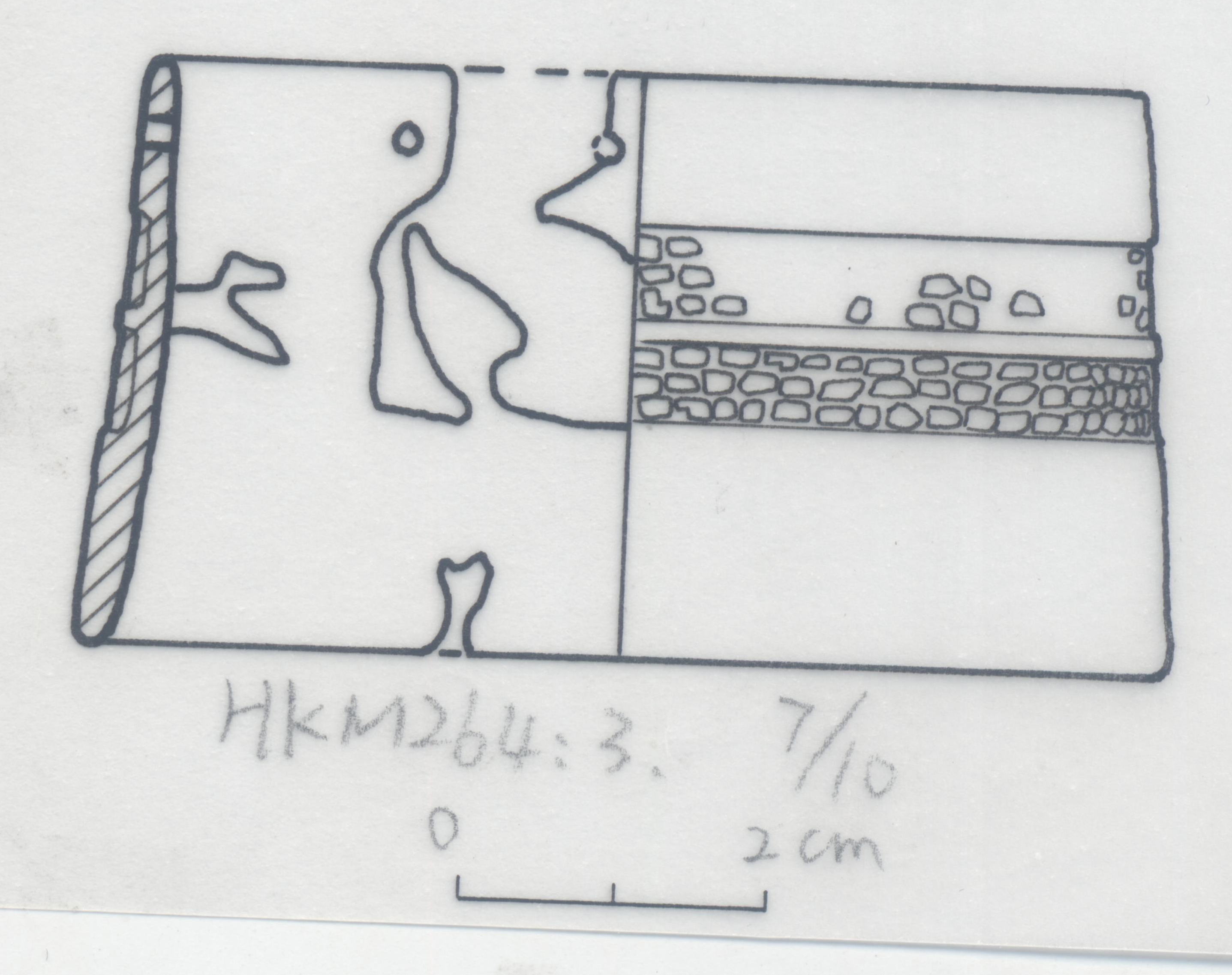

这种形式套头葬墓中有一座(M264)在墓坑底部,沿坑壁四周垒置一圈石块,石块叠放二、三层,不加粘接料(图二)。可乐已发掘乙类墓中使用石块垒砌墓坑现象仅此一例。

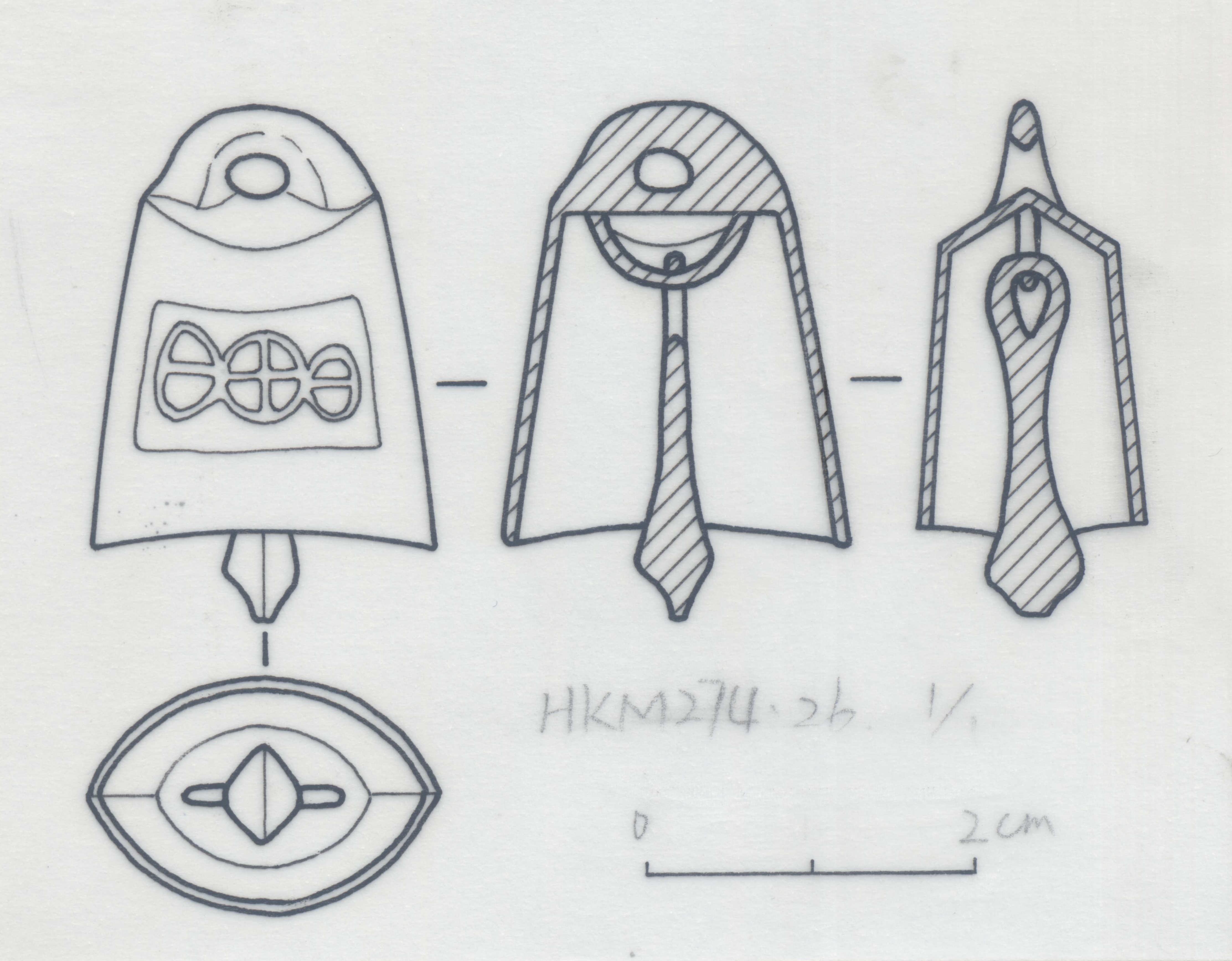

第二种是在死者头顶套一件器物的同时,在死者足部也套一件器物,计2墓。其中M274套头与套足都使用圜底大铜釜,同时在死者面部盖一件铜洗,在右臂上盖二件铜洗,左臂外侧立一件铜洗(图三)。M58套头使用立耳铜釜,套足使用铁釜。

第三种是在死者头顶套一件器物的同时,在死者足部垫一件铜洗,仅1墓(M273)。该墓套头使用圜底大铜釜,同时在死者右臂下垫一件铜洗,左臂外侧立一件铜洗(图四)。

图一

图二

图三

图四

套头葬使用葬具情况总体不十分清楚。2000年发掘的5座都有木棺痕。其中M264和M277还发现少量竹席痕,显示木棺内曾垫有竹席。但1978年发掘套头葬墓的葬具情况不甚明了,报告中仅M153和M160注明使用木棺,其余未作交待。重新查阅当时现场发掘记录,套头葬中至少还有M58、74、91、144等四墓出土有残木片,从木片所在位置看,可能亦属木棺痕。由于当地土壤偏酸性,有机质类物品难以长期保存,所以其他无明显残木痕的墓葬是否使用木棺,不能简单做出否定结论。根据已发现的有木棺痕的墓葬所占比例,推测套头葬墓多数都曾使用木棺。不过,2000年发掘已明确判断在普通乙类墓中存在有不使用葬具的墓,因而也不能排除套头葬墓中同样存在不使用葬具的可能性。

套头葬墓填土中都混夹有许多红烧土颗粒。因属所有乙类墓共同的特点,这里不作分析。此外,在2000年发掘中,还在普通乙类墓中发现少数用铜洗盖在死者面部,或垫于死者头下的特殊埋葬方式,也不在这里加以讨论。

二 套头葬分布及数量

已发掘可乐乙类墓集中分布在锅落包、祖家老包和罗德成地等三个小土山上。三座土山大体呈品字形相比邻。三处都发现有套头葬墓,其中锅落包4座,祖家老包15座,罗德成地6座(图五)。

总体看,套头葬墓多散布于乙类墓群中,一座套头葬墓周围往往有多座普通乙类墓。但罗德成地2000年发掘似稍显不同,5座套头葬墓均出现于位置较低的发掘Ⅰ工区,较为集中。其中2座紧邻,墓坑侧壁略有打破。而相距约40米的发掘Ⅱ工区却没有一座套头葬墓。两工区的墓葬整体分布状况差异较明显,Ⅰ工区发掘面积370平方米,共有26座墓葬,分布比较疏朗,仅一组墓葬存在打破关系(图六)。Ⅱ工区发掘面积350平方米,共有81座墓葬,分布异常密集,共15组计55座墓葬存在打破关系,最多一组打破关系涉及8座墓(图七)。

罗德成地两工区墓葬分布的这种差异,似乎显示两片墓地存在某种区域性选择划分趋向。套头葬墓相对集中,所在区域较宽敞;其他普通乙类墓区域却异常密集,几致拥挤不勘。不过,发掘中未发现任何明显划分区域的标志性遗迹,而且综观锅落包和祖家老包的乙类墓分布状况,这种现象并不带普遍性。因此尚难认定这是当时部族刻意行为的结果。

罗德成地两片发掘工区的形成,是发掘时根据现存地貌的临时选择。该地原为一片自然坡地,后因农业耕作改造成两级阶地,发掘时各在一级阶地上选点,两工区之间地域未作揭示,是否有墓葬,墓葬具体情况等完全不了解。目前所见墓葬分布的差异现象,或带有偶然性。但可留作一个问题待将来田野工作再作专题探讨。考虑到罗德成地乙类墓年代总体较早于祖家老包,这里是否会有时代因素影响,还有必要加以注意。

两次发掘报告公布的套头葬墓共25座,乙类墓总数为276座,套头葬墓在全部乙类墓中所占比例约为9﹪。但这仅仅是对数据比较分析中一个大概略数值,要作进一步的细化比较分析却很难,因为至今可见有关套头葬的数据中,具有一些不确定因素。

首先是套头葬墓准确数量的确认问题。笔者查阅1978年可乐乙类墓发掘现场记录时,发现其中4座出土大型铜釜或铁釜的普通乙类墓,存在误判问题。4墓的编号为:M37、M46、M137及M146。将墓中铜、铁釜的位置、摆放方式、以及墓葬其他情况与所有套头葬墓进行比较,这4座墓实际应为套头葬。详论另文已发表,此不赘述[3]。如笔者分析不错,则已发现套头葬墓总数应增至29座,在全部乙类墓中所占比例需调整为10.5﹪。具体到两次发掘,1978年套头葬墓比例为14.3﹪,2000年套头葬墓比例为4.6﹪。

其次是乙类墓包括套头葬墓更具体的年代问题。按发掘报告,1978年发掘乙类墓年代为战国晚期至西汉晚期,2000年发掘乙类墓年代为战国中期(少量或更早)至西汉前期。应该说在这样长的年代范围,套头葬墓在不同时段所占比例可能存在变化。然而如果具体到不同时段进行比较分析,会碰到两方面困难。一是乙类墓中大量无随葬器物的墓无法确定具体年代,因墓口所处原生地层已遭多年农耕破坏,失去断代依据。其中1978年发掘的这种无器物墓为64座,占总数的38﹪;2000年为52座,占总数的48﹪。这样多无法确认年代的墓如果不计入统计系列,就不可能得出各个时段准确的比较数据。二是1978年发掘对乙类墓包括套头葬墓的年代判断上可能存在一些偏差。如78报告将所有出土鼓形铜釜墓(皆套头葬)确定为战国晚期,所持依据就有嫌简单化。2000报告已指出,78年这批定为战国晚期的套头葬墓中,有的出土铁器所占比例很高,明显与“铁器在西南地区流行的时代特征大不相符”,其时代应至西汉[4]。此外,在其他断代问题上还存在一些疑点。这就造成分时段进行比较分析缺少可资信任的数据基础。

以1978年发掘战国晚期套头葬墓为例,根据墓葬登记表资料,该期确认的乙类墓总数为13座,其中套头葬墓10座,如按可确认年代墓葬计算,战国时期套头葬墓所占比例高达77﹪。这与78年发掘西汉前期套头葬墓比例(10﹪),以及所有套头葬墓在全部乙类墓中的比例(10.5﹪)对照,都相去太远,显然不可取信。

因而,本需进行的细化比较分析目前无法开展。上述套头葬墓总体概数的比例值,可暂视为宏观研究中一种大致的参考系。

对2000年发掘所作的分析显示,套头葬墓从第二期即战国晚期,发展到第三期即战国末期至西汉前期,在乙类墓中的比例呈现上升趋势。根据可确定年代的墓葬计算,2000年第一期乙类墓中无套头葬墓。第二期中套头葬墓占8.7﹪,第三期中套头葬墓占16.7﹪。尽管这样数据不是套头葬墓比例的完全真实反映,但作为同一条件下所显现出的变化曲线却值得参考。对照78报告相关数据,西汉前期与西汉晚期,套头葬墓所占比例分别为10﹪与18﹪,也呈上升态势。综合起来观察,套头葬习俗在该部族群体中,从早期到后期,使用人员或范围有逐渐增多、扩大的趋势。

三 主要随葬器物及特点

套头葬墓主要随葬器物可分为套头器具、兵器和装饰品三类。

1. 套头器具

套头器具包括铜鼓、铜釜和铁釜。这些是套头葬墓明显有别于其他乙类墓的一类器物,最需关注。在已发掘的乙类墓中,所有大型铜釜和铁釜都被用于套头葬。铜釜形式较多,具有明显地方特点,尤其鼓形铜釜和圜底鼓腹大铜釜较突出。

鼓形铜釜共12件,在所有套头器具中几占一半。这种釜倒扣起来与早期万家坝型铜鼓相象,但形体较小(图八.1)。类似铜釜最初出土于云南祥云大波那木椁铜棺墓中,发掘者当时就提出,这种釜在探讨铜鼓起源问题上,是值得注意的线索[5]。论者以后习称之为“鼓形铜釜”。后来在滇文化考古发掘中,数次出土这种铜釜,其时代大体从春秋晚期延续至西汉。

图八.1

与滇文化的发现相比,可乐目前所见鼓形铜釜开始使用年代较晚,所有用这种铜釜套头的墓年代为战国晚期至西汉前期,其中有的釜制作年代或许会稍早,恐也难以早至春秋。但可乐鼓形铜釜出土更为集中,在276座乙类墓中出土12件。另加当地零星的发掘清理和采集,总数已近20件。而云南这种铜釜虽在数地有出土,但数量都不多。如羊甫头墓地发掘滇文化墓葬810座,只出土9件鼓形铜釜,分布比例显然比可乐小得多[6]。此外,可乐鼓形铜釜的使用方式独特,已见诸报道的12件全用于套头葬。而滇文化墓葬中,没有这种使用方式。因此,可乐鼓形铜釜与滇文化鼓形铜釜之间的关系,还有待进一步研究。

可乐鼓形铜釜还值得重视的一种现象是制作原料。对2000发掘出土的3件鼓形铜釜作过成分检测,原料均为红铜。将其它鼓形釜与这3件进行对比,其外形特征和工艺特征都非常相同,器形很不规整,外表粗相当糙,器壁胎体厚且不匀,满布孔隙,带有红铜铸器明显的特征,与青铜器区别很大。从工艺时代特征角度看,这种现象甚为反常。可乐出土的同时代其他铜器均以青铜加工,制作颇精美,显示该部族已经较好掌握青铜技术。根据古代铜加工技术发展史,红铜器曾经是最初浇铸制作的金属器,但由于红铜熔点高,流淌性差,不仅熔铸加工困难,而且成型效果差,所以当青铜技术问世后,红铜器很快就被淘汰。但该部族在已掌握青铜技术后,不顾红铜制作工艺和效果的缺陷,坚持采用红铜铸造大型容器,并将其全用于套头葬,使人不得不思考其中可能存有的特殊原因,作出两种推测性设想:一是因敬畏,延续使用祖先代代传承遗留下来的具有特殊意义的器物;二是因崇信,认为作为功用独特的重器,需始终严守传统的制作工艺,并不看重其表面可能出现的瑕疵。

近年来北京大学考古文博学院吴小红、崔剑锋采用铅同位素考古方法,对云南滇文化及越南东山文化铜器开展矿料来源研究,得出结论认为,这两种文化中铜鼓等用于祭祀和代表权利的重器,原料和制作技术都受到统治集团的严格控制[7]。这一结论对于上述有关可乐鼓形铜釜的推测性设想很有参考意义,可乐鼓形铜釜或许也是一种在生产方面受到特别控制的专有器物。

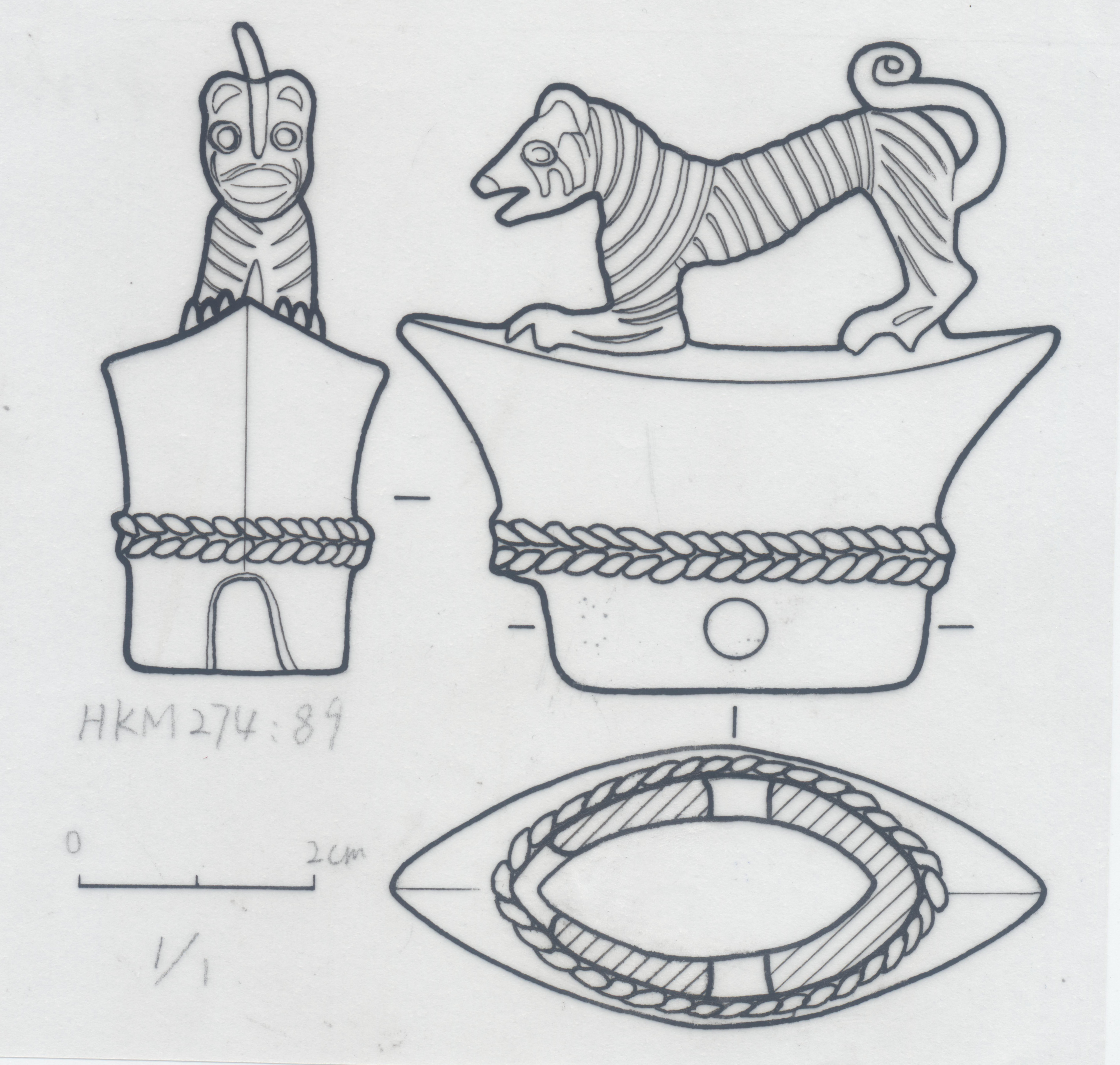

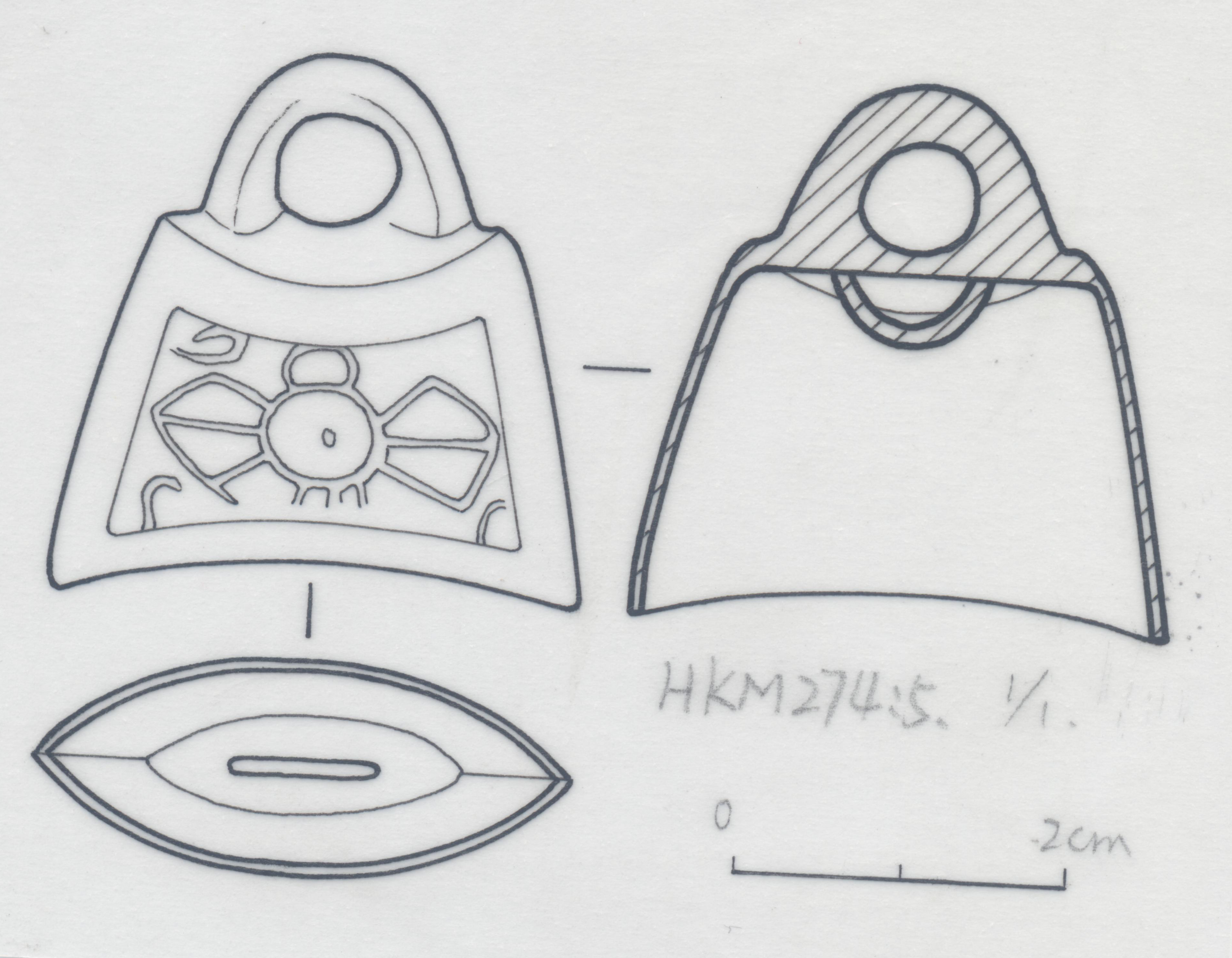

圜底鼓腹大铜釜是2000年发掘中最引人注目的随葬品。三件这种形式的铜釜形体都很大,工艺精美,尤其M274﹕87套头铜釜肩腹部装饰两只威武的立虎,别具非凡气势(图八.2)。三件釜腹部都装置一对硕大的辫索纹环形立耳,耳直径7.75~9.35,耳面宽3~3.35厘米,地方特点突出。辫索纹耳在战国至汉代巴蜀地区和西南夷地区青铜器中是常见的构件,但如此硕大的立耳仍属罕见。这种铜釜的一些装饰风格同时带有中原青铜文化特点,比如M273﹕1铜釜腹部的一对辅首衔环装饰,就属商周铜器中的常见纹饰(图八.3)。M274﹕87铜釜上的立虎颈部铸一条饰海贝纹的项圈,与徐州狮子山西汉楚王陵出土玉豹颈部的项圈十分相似[8]。这些特点从一个角度说明,当地青铜文化与中原商周以来的青铜文化传统有着割不断的渊源关系。

图八.2

图八.3

其他形式套头铜釜包括立耳鼓形铜釜、立耳鼓腹铜釜等,也很有特点。其中立耳鼓形铜釜一度被认为是利用铜鼓加耳改装而成(图八.4),后研究论证,原物并非铜鼓,只是造型上刻意模仿了铜鼓[9]。

图八.4

套头葬还使用有一件铜鼓,这是国内古代铜鼓使用方式中很特殊的一例。铜鼓属典型的石寨山型,铸有翔鹭纹、竞渡纹、牛纹等,很精美(图八.5)。

图八.5

套头葬使用的铁釜都属中原汉代釜形式,应系直接传入的器物。使用铁釜的墓葬时代全为汉代,属套头葬后一阶段,符合铁器传入该地区的时代背景。

根据墓葬年代,套头葬器具的使用呈现从单一形式向多样形式发展的趋向,发展系列大体有三阶段:第一阶段:鼓形铜釜-→第二阶段:鼓形铜釜、圜底鼓腹铜釜、立耳鼓腹铜釜等-→第三阶段:圜底鼓腹铜釜、铜鼓、铁釜等。

2. 兵器

套头葬墓出土兵器较多,兵器种类包括铜剑、铜戈、铜柄铁剑、铁剑、铁刀及铁戈等,其中最值得关注的是镂空牌形茎首铜柄铁剑。这种剑造型别致,工艺精良,地方特点十分突出。剑茎首装饰镂空卷云纹牌形片,茎部铸有细密的三角雷纹、雷纹、云纹、辫索纹等,层次丰富,比例协调。从纹饰结构特点看,可能采用失蜡法工艺铸造而成。在可乐乙类墓所有随葬品中,无疑属最精美的兵器(图九.1)。

图九.1

这种剑两次发掘共出土8件,其中5件分别出自5座套头葬墓。2000年在M273、M274两座重要的套头葬墓各出土的1件,都位于死者左胸部,茎首朝向人头部,死者左臂上曲拥剑,显示其生前对这种剑的珍爱。少数铜柄铁剑出土于普通乙类墓,可能也非一般部族成员可以拥有。其中有的墓还需再加探讨,比如2000年发掘的M324,墓坑深度仅存0.05~0.08米,墓上层全被后来的农耕活动破坏,墓底唯剩1件铜柄铁剑,显然已不是完整的随葬器物全貌,不排除这原来是一座套头葬墓的可能。

至今这种剑主要出土于可乐。除发掘出土的8件外,当地文物管理部门还陆续有零星采集,出土总数超过10件。研究者曾使用过不同名称,2000报告将之命名为“镂空牌形茎首铜柄铁剑”。除可乐以外,这种剑在云南昭通地区及昆明李家山遗址曾有零星出土,但滇文化其他遗存地从未发现过。根据造型和出土特点等,有研究者提出,这是当时夜郎地区最具代表性的兵器。

套头葬墓随葬兵器除铜柄铁剑外,还有M274出土的铁戈甚为罕见。铁戈直内,无胡(图九.2),与当地铜戈形式相近(图九.3)。国内战国至西汉考古中虽发现过铁戈,但未见完整器报道。整理2000发掘报告时为不损伤器物,未对铁戈作成分检测分析。但从墓地其他铁器的检测结果看,工具和兵器均采用钢材制成,尤其兵器,均为优质钢材制品,说明该部族已熟练掌握铁加工技术。因此,推测这件铁戈亦由钢材制成。该戈使用时,木柲顶端装配有一件饰立虎的铜柲冒(图九.4),显示拥有此铁戈不同一般的意义。

图九.2

图九.3

图九.4

套头葬墓其他兵器与一般乙类墓相似。不过,套头葬墓中随葬有兵器的墓,所占比例明显较高。1978年发掘的24座套头葬墓中,17座出土兵器,所占比例达71﹪。而其他144座乙类墓中出土兵器的墓为19座,所占比例为13﹪。2000年发掘的5座套头葬墓中,3座出土兵器,所占比例达60﹪。而其他103座乙类墓中出土兵器的墓为27座,所占比例为26﹪。

套头葬墓与一般乙类墓随葬兵器共同的一个特点是,每座墓兵器不多,仅有1件或2件。但随葬兵器的墓往往伴出其他随葬品,有的随葬品还相当多。比起大量无随葬品的墓和仅有一、二件普通器物的墓,拥有兵器的墓主人生前在部族中显然更受到尊重,或社会地位较高。套头葬墓随葬兵器比例明显居高,也说明了这一点。

3.装饰品

套头葬墓出土的装饰品富有地方特色,包括发钗、耳玦、手镯及项饰等。此外,有少量衣饰品。

发钗皆铜质,有簧形首双股钗(图九.5)、U形双股钗(图九.6)及条形钗,其中条形钗实为发簪。1978年发掘的套头葬墓在3座墓中出土铜簪,其余21座均无铜簪或铜钗。其他乙类墓有3座出土铜簪。2000年发掘的套头葬墓在3座墓中出土铜钗,其他乙类墓有14座出土铜钗。总体数量和分布密度都大于1978年发掘数。发钗形体较大,簧形首钗最长的达25.9厘米;U形双钗一般有15厘米左右。发钗的使用与发型密切相关。按照《史记》、《汉书》记载,西汉时期西南夷中夜郎地区和滇、邛都地区普遍流行“锥髻”发型。可乐出土较多铜发钗,形体还如此大,证实确有“锥髻”发型存在,这种发型在套头葬和一般乙类墓中没有明显差别。至于很多墓葬不出土铜发钗,或可能该部族除锥髻发型外,还存在其它发型;或可能“锥髻”发型采用不同的绾结方式,无须借助发钗帮助,亦可能使用其他质料如木发钗,因早年腐朽已无存。

图九.5

图九.6

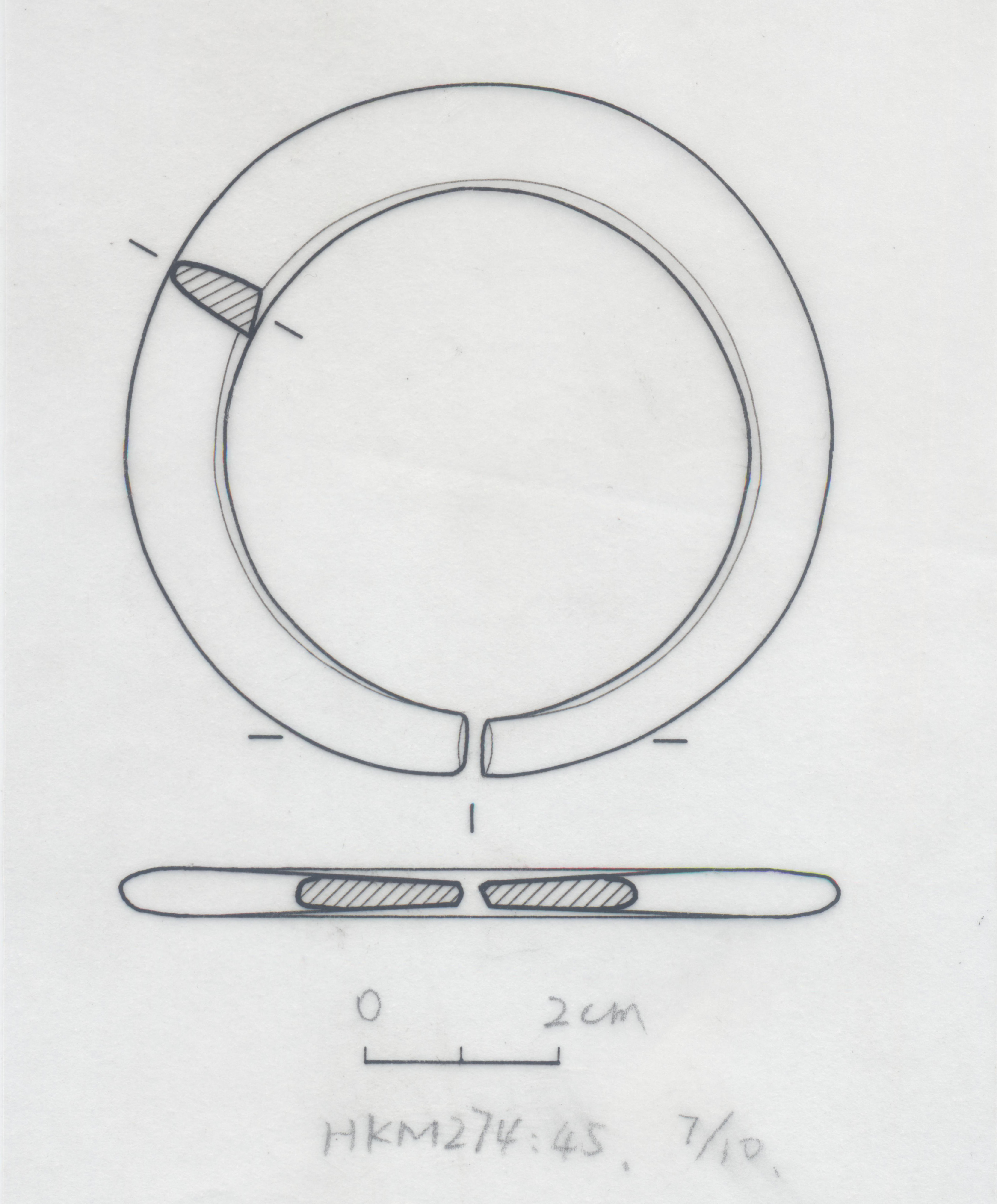

套头葬墓出土耳玦有骨质和玉质两种。其中骨玦是所有乙类墓中较多见的耳饰品。套头葬墓共有3座墓出土骨玦(图九.7),皆双耳对称佩戴。其中M274骨玦共6件,左右耳各重叠佩戴3件。玉玦在M187出土2件,方形,甚少见,78报告未明确使用方式,称为“方形片饰”。从出土位置以及与骨玦使用状对比,应为耳玦(图九.8)。可乐普通乙类墓出土的耳饰品还有仅佩戴单耳的,如M341出土1件带冠璧形玉玦,放置于死者右耳部位。

图九.7

图九.8

套头葬墓出土铜镯不多,共有4座墓出土,每墓仅1件,形制有宽片状与窄条状两种。宽片状镯面嵌有数列整齐的孔雀石小圆片(图九.9)。这4座套头葬墓铜镯都仅佩戴单件。不对称佩戴铜镯特点在普通乙类墓也普遍存在,最典型如M365,共出土4件宽片状铜镯,以3件戴于左臂,1件戴于右臂。另如M341出土19件窄条状铜镯,右臂戴10件,左臂戴9件。但乙类墓多数铜镯都是双臂对称佩戴。铜镯与耳饰品普遍出现这样不同的佩戴方式,反映了该部族尚美的习俗,以及多样化的审美观。

图九.9

项饰出土很少,套头葬墓中仅2座墓可确认有项饰。其中M274所出十分典型,组件包括玛瑙管、玛瑙珠、骨珠、铜铃、铜挂件、贝饰等计60件,出土时位于死者颈胸部,穿缀的线绳已无痕迹,但基本可看出当初交错连缀的位置,是一套组合得十分丰富的项饰品。另一座套头葬墓M187项饰为数十枚料珠。其他乙类墓出土项饰品不多。总体看,该部族普遍不使用项饰,偶有使用则异常丰富,如M330出土一件孔雀石串珠项饰,石珠粒径虽很小,但总数达2131粒,用线串连起来长度超过3.3米。

佩戴的装饰品中还有M274所出铜铃颇值得关注。该墓铜铃共19件,其中7件与玛瑙管等组合为上述的项饰,另有12件位于死者左臂前端,铃身平铺,铃纽向内排为一个圆形,估计曾用绳条穿缀为环戴于手腕部。这种方式除了装饰效果,可能同时具有别种特殊使用意义,比如充当宗教仪式的某种响器(图九.10;图九.11)。

图九.10

图九.11

衣饰品很少,有少量铜扣饰或绿松石扣饰。此外另有5座套头葬墓出土铜带钩或铁带钩,形制属中原常见形式。

29座套头葬墓中有12座不出任何装饰品,说明装饰品不与墓主人身份存在直接联系,而由墓主人各自的经济力量所决定。能显示墓主人特殊身份的标志只是套头器具。

此外,在11座套头葬墓中发现零星漆器痕,但已不辨器形。套头葬墓出土的其他生活用品很少,只在5座墓中出土6件陶器,在4座墓中出土5件铜鍪、铜鐎斗、铜柄木梳等小型用具,在1座墓中出土2件铁农具等。

四 套头葬性质与文化内涵分析

由于套头葬在其他地方考古中从未发现过,采用这种特殊葬俗目的何在,成为普遍关注的话题。探究这一问题已进入对古人精神领域研究范畴,有论者不主张考古研究多涉足此范畴,认为资料的诸多不确定性,以及人的主观臆测性是极大弊端。此说有一定道理,但探索古人精神领域更是考古研究不应回避的一个目标。因而,本文尽力小心做到以考古遗存资料为基本依据,同时参考其他考古学与人类学相关资料,以避免主观性弊端带来的不利影响,寻求较客观结论。

1. 墓主的经济地位

总体上看,套头葬属于乙类墓中随葬品较为丰富的一类墓葬。

1978年和2000年发掘的276座乙类墓中,套头葬墓29座,全都出土有随葬品。一般乙类墓247座,仅133座出土有随葬品,其余墓葬无任何随葬品,无随葬品墓占47﹪。

29座套头葬墓随葬品情况又可大致分为三组:仅出土1件的1座,占这类墓葬的3.4﹪;出土2~9件的24座,占82.8﹪;出土10件以上的4座,占13.8﹪。

133座出土随葬品的一般乙类墓也对应分为三组:仅出土1件的57座,占这类墓葬的42.9﹪;出土2~9件的68座,占51.1﹪;出土10件以上的8座,占6﹪。

上述统计数据无论从无随葬品墓比例,还是不同件数组别比例,都说明套头葬墓主人整体在部族中经济地位较高。实际上如果再具体分析随葬品的类别和质量,可更进一步说明这个问题,前文分析套头葬随葬器物时已有提及。

不过这里应注意到,在出土10件以上随葬品组别的墓中,套头葬墓虽然有M274随葬品多达95件,是所有乙类墓中随葬器物最丰富的,但另外3座墓随葬品都不超过15件。而同组别一般乙类墓中随葬品超过15件的却为7座,且都多达30件以上。这说明,套头葬墓主人虽然总体具有较高经济地位,但未采用套头葬的其他部族成员中同样有部分人具有较高的经济地位,甚至不亚于套头葬墓主人。

以上分析可作出这样一些结论:该部族成员间经济地位存在差异;套头葬墓主人整体所处的经济地位较高,但他们之间也存在较明显差异,而且从经济地位层面他们不构成部族中一个单独的等级群体;该部族的经济分配权由套头葬墓中的少量成员与一般乙类墓中的少量成员组成的特别群体共同掌控。

2. 墓主的社会地位

前述有关经济现象分析已经部分反映出套头葬墓主人的社会地位,因该时期部族成员的经济地位与社会地位有着密不可分的正比关系。此外,从有关遗存中还可以看到其他一些更深层次的反映。

套头葬墓中M274是非常典型的例子。该墓随葬器物不仅最多最好,而且多处显示出特别的气势。如:套头铜釜所饰一对象征权威的立虎威武凌然,虎脖子上还铸造一条饰有贝纹的项圈,显示铜釜主人对虎的驾驭力。随葬兵器中拥有最具代表意义的牌形茎首铜柄铁剑,以及十分罕见的铁戈。铁戈所附铜柲冒上饰有一只同样象征权威的立虎。墓主胸颈部位置所出隶书“敬事”印文铜印(图九.12),属典型汉式印,从墓主人的珍视度分析,铜印或为友情赠品,或为重要信物,都应当与西汉王朝开发西南夷后,进入该地的汉廷官吏或豪民有关。这些说明墓主人的身份非同一般,不仅占有很高的经济地位,而且可能曾经掌握着该部族群重要的行政权力。这是目前发掘的所有乙类墓中规格最高的一座墓。

图九.12

不过,M274这样高规格的套头葬墓只是极少数。套头葬墓中出土10件以上随葬品的墓葬仅占套头葬墓总数的13.8﹪,而出土5件以下随葬品的套头葬墓为15座,占套头葬墓总数的52﹪。因而,推测只出土少量随葬品的套头葬墓主人并不属于掌握部族行政权力的群体。部族行政权力的掌控者与经济分配权状况相同,除套头葬墓中的少量成员外,应当还包括乙类墓中随葬品特别丰富的其他少数成员。

套头葬墓的修建形式以及在墓群中的分布状况也是值得注意的另一现象。前文已分析过,套头葬墓修建形式除整体稍宽大一些外,与一般乙类墓相比并无太特殊处。而所处位置基本是散布在普通乙类墓群中,每座套头葬墓周围既有包含随葬器物的普通乙类墓,也有无任何随葬器物的乙类墓。从这两方面看,无论是套头葬墓,还是包含有随葬器物的普通乙类墓,以及无任何随葬器物的乙类墓,其墓主人在部族群体中的人身地位基本是平等的,相互间不存在明显的依附或奴役关系。即是说,套头葬墓主人具有的特殊身份主要体现于某种社会职能上,不是体现在人身地位上。

3. 墓主的年龄与性别构成

1978年可乐发掘未作人骨鉴定,所发现套头葬墓主人的年龄和性别已无从判定。2000年发掘对5座套头葬墓进行的人骨鉴定,成为推断套头葬墓主人年龄和性别构成的依据。

人骨鉴定结论认为,年龄方面有二墓(M274、M277)为20岁左右青年;二墓(M272、M273)为30~40岁中年;另一墓(M264)因标本量太少无法判断年龄,但从出土的随葬品及摆放位置看,也属成年人。性别方面因标本局限多无从鉴定,只能大致认为其中M272为疑似男性,M273为疑似女性。

根据鉴定材料,基本可得出这样判断:套头葬使用者为成年人,其中既有青年人,也有中年人。显然这并不是专属最年长者的葬俗。2000年发掘还对其他19座普通乙类墓作过人骨鉴定,其中也有多例达到35~40岁的成年个体。目前所作人骨鉴定尚未发现更高龄的老年个体。而套头葬使用者的性别似无特别限定,可能男女性皆有。

可以认为,套头葬的使用,主要与使用者特殊的社会职能有关,不存在年龄和性别上的限制标准。不过这种社会职能似需其进入成年期后才可能具备。

4. 套头用具若干现象分析

关于套头葬用意,陆续有人提出过一些看法。有必要通过考古遗存资料,尤其是套头用具若干现象的分析,对其中主要观点略加梳理,将有助于我们廓清这方面思路。

我们已知套头用具有不同类别和形式,如最大的铜釜口内径近40厘米,深度近30厘米,但都作帽子状套在死者头顶,并不将头颅整体装进去,死者面部基本出露在釜外。而且套头葬墓在全部乙类墓中仅占约十分之一,大多数墓葬无任何遮蔽死者头颅的措施。因此,这样使用金属器套头不能反映部族中存在对死者头颅进行特别保护的观念[10]。

可乐乙类墓所有大型铜釜、铁釜及铜鼓都用于套头,未发现任何用于盛放尸骨现象。而且多座套头葬墓都发现曾使用木棺作为葬具。即是说,套头用具仅是特殊随葬品,并不是葬具。这与广西百色平乐发现的用铜鼓将尸骨罩于平石块上的铜鼓葬[11],以及西林普驮发现的4件铜鼓重叠相扣装殓尸骨的铜鼓葬[12],性质不相同。因此,把它们视为同一类葬俗加以讨论,在归类定性上先已失当[13]。

可乐乙类墓所有大型釜与鼓,至今未发现一例被用于供奉或陈列。此外,几乎所有套头铜釜外壁都附有黑色烟炱痕,说明过去曾作为炊具使用过。因此,如认为套头的釜与鼓代表一种祖灵,甚或视套头葬为回归祖先母体,不仅缺乏相应依据,也不符合正常推理。在人类学资料中,从未见过人类在奉行原始宗教时期,将象征祖灵的神物用于烹煮生活食物甚至祭祀物的相关报道。从一般逻辑上说,这与祖灵崇拜的观念也明显相抵牾[14]。

见诸有关探索讨论的这几种观点,显然经不住对照考古遗存资料后的进一步推敲。在此前分析中我们已经指出,套头葬者的特殊身份不与是否掌控经济分配权力或行政权力,也不与年龄性别必然相关,而应与某种社会职能相关。可以想见,这种社会职能在部族群体中一定很重要。那么,从套头用具相关现象的进一步分析中能否找到有价值的线索呢?

可乐套头葬年代从战国延续至西汉晚期,套头用具经历了不同形式的发展变化,因此这里需要从最早期套头用具观察入手,才能分析其基本用途与意义。套头葬早期用具是鼓形铜釜,这种釜宽沿外敞,器身中部内束,如套在人头上,充作一顶特殊时候使用的帽子,是一种有可能的选择。

发掘出土的鼓形铜釜修复完整者仅有4件。经测量,其口部直径在30余~40余厘米间,腹中部内束处直径则分别为:21厘米(M25﹕1)、19~21厘米(M264﹕1)、18.5~21.5厘米(M272﹕1)、19.3~19.7厘米(M277﹕8)。4件釜中M272﹕1体量较大,重量为4.3公斤。M25﹕1较小,重量为3.75公斤。从尺寸和重量数据看,这些釜如戴在人头上时,腹中部内束处恰可搁置于人头顶部,宽敞的釜沿外敞下垂,可局部屏蔽人面部,同时起到平衡铜釜重心的作用。虽然釜重量在4公斤左右,但仍在一般人能够承受的范围。尤其当戴起来会成为某种特殊象征时,这点重量更不致成为障碍。因此有理由认为,这种釜在墓主人生前的某些时候,可能确被戴在头顶上使用,以象征或表达某种意念。

对这样推测,需进一步找到其他印证材料。

5.与云南相关考古资料对比

云南昆明羊甫头滇文化墓葬中出土的一件漆木跪坐女俑具有重要参考价值。俑出土于M113腰坑中,呈贵妇形象,跪坐于一件大铜鼓上,头上戴一件小铜鼓(图十)。发掘报告很慎重,称头上所戴为“鼓形帽”[15]。实际上小铜鼓造型很清楚,连髹漆颜色都呈铜黄色。昆明市官渡区博物馆2003年编辑《昆明羊甫头文物精粹》径称之“跪坐女巫”,“头顶一小铜鼓”[16]。国家博物馆与云南省文化厅2004年在北京联合举办的《云南文明之光——滇王国文物展》,将这件展品定名为“漆木跪坐女巫”,并说明“妇人头顶小铜鼓”[17]。这应当是一件表现当时巫师作法的造像,巫师头顶小铜鼓,以之作为通神助势的法具。

巫师作法造像应当是现实生活的真实写照。不过在羊甫头墓地未发现能供巫师实际使用的小铜鼓,墓地出土的一件石寨山型铜鼓较大,不具备用作帽子的条件。但云南江川李家山滇文化墓地却出土有数件小型铜鼓,足径约15~20厘米,李家山青铜博物馆陈列将其中一件确认为器座,其余未加说明。这种小铜鼓的真实用途尚难认定,但对照羊甫头漆木俑形象,或有作为巫师头顶法具的可能。

羊甫头漆木跪坐女俑为认识可乐套头葬墓主人生前将鼓形铜釜戴于头顶的行为提供了重要启示,鼓形铜釜应与巫师头顶小铜鼓性质相似,套头葬墓主人生前也应是部族的巫师类神职人员,在部族的宗教仪式中作法时将它戴在头顶,将它作为重要法具来使用。

以铜鼓作为巫师法具易于得到理解,因为古代铜鼓所具有的通神功能已为许多研究者所认同。笔者就曾经提出,就基本社会属性而言,早期铜鼓在使用民族中实际是重要法器[18]。但鼓形铜釜是否也具有同样的属性,则需要得到相应证明。

云南楚雄万家坝M1曾出土一件鼓形铜釜,与可乐套头葬鼓形铜釜十分相似。该铜釜与一件铜鼓以及一套羊角纽铜编钟同出土于该墓葬的腰坑中。古代墓葬腰坑在当时人们心目中所具有的通神意义,已为考古学研究者所认同。此墓共随葬铜器110件,腰坑中特别选择放置这3件(套)铜器,说明鼓形铜釜及羊角纽编钟与铜鼓一样,具有众所公认的通神功能。这为鼓形铜釜在当时西南夷民族中具有的特殊功能提供了有力证据[19]。

云南考古资料中反映的的重要信息,使我们对可乐鼓形铜釜的相关认识得到很好印证,这种铜釜应是可乐乙类墓部族一种沟通神灵世界的重要媒介之物,因此,铜釜从制造到日常使用,再到丧葬,都显示出种种特殊性。部族的巫师(此称呼且沿用今人通称,不细究在当时部族中的准确概念。下同。)在宗教仪式中将它戴在头顶作为法具,也因而成为身份标志。巫师去世后,身份未改,部族成员对其沟通神灵世界护佑部族群体的希冀不变,因而,铜釜也随之葬于墓中,保持其生前的形态,成为我们今天见到的套头葬。

6.与相关文化人类学资料的对比分析

相关文化人类学资料为上述思考提供了补充性参考与启示。

童恩正先生研究中国早期铜鼓时,分析了自十九世纪以来国外人类学家对各地土著民族祀典中,鼓声节奏引起人们陶醉、幻觉等行为现象的观察。指出,经生理学家实验证实,不同频率的声音对人体大脑皮层感觉中枢和运动中枢会产生不同刺激效果,一定频率及变化的鼓声,会引起巫师进入到极度兴奋的幻境。当铜鼓用于人们的舞蹈伴奏时,会引起人们精神上和肉体上的异常反应。于是部族群体以为铜鼓中蕴藏着某种超自然力量,从而对它产生敬畏和崇拜心理[20]。如今世界许多研究萨满、巫觋的学者都对原始宗教仪式中经常使用鼓、铃等发声法具,持相同认识。可乐鼓形铜釜套于人头上发生的效应与此有相似处,其外敞下垂的釜沿屏蔽在人耳外围,会形成特殊的共鸣场。这时人自己唱吟发声,或周围有敲击乐声以及应和人声,因共鸣场作用,会对套釜者产生格外强烈的刺激效果,促其进入精神亢奋幻境。这正符合各地土著民族原始宗教中巫师、萨满作法时的普遍规律。

童恩正先生还讨论到铜釜在世界一些少数民族中所受到重视的现象。正如法国人类学家莱维很早就指出那样:原始人敲打一些家用器皿发声以达某种意愿,是公认的事实。他举例说柬埔寨发生日食或月食时,当地人要敲打铜釜,促使魔鬼罗胡放出被蚀的日月[21]。云南古代滇民族、以及可乐部族对鼓形铜釜的崇敬态度,或具有相似性。

此外,世界原始宗教中,凡使用通神法术的萨满、巫师对其帽饰共同的重视态度也值得关注。富育光先生在《萨满论》一书中指出:“萨满神帽相当一株顶天立地的神树,枝干与天相通”,“是萨满与宇宙超世力量相交之桥。”[22]另一位研究者李宏复女士在《萨满造型艺术》中将神帽的功能归纳为三个方面:神灵居所,通神渠道,镇鬼武器[23]。其中通神渠道意义尤为重要,追溯其历史,甚至可能源于人类史前即产生的灵魂观。因而,在大量古代岩画中,每每可见到各时代萨满、巫师佩戴的不同神帽,这是人们要将虔诚愿望送达神界的神圣通道。云南羊甫头漆木俑巫师头顶的小铜鼓,贵州可乐套头葬的鼓形铜釜,论性质也即是当时西南地区民族中巫师所使用的特殊神帽。

7.余论

对套头葬后来出现不同形式的大型铜釜、铁釜和铜鼓现象,以及套头铜釜外壁发现黑色烟炱痕等一些问题,还有再予探索的必要。目前虽可能缺乏相应的参考资料,但从对鼓形铜釜的定性思考可尝试提出一定推论。

套头葬墓从西汉初期到后期,不仅使用的套头用具出现多样化改变,而且总体数量也呈现逐渐增多的变化。这应当与社会背景发生的变化密切相关。汉武帝开发西南夷,将郡县制推广到这地区,又“徙豪民田南夷”。中原人士大量迁入,不仅带入先进的物质文化,还必然带入新的精神文化。套头葬墓在西汉时期出现的这些变化,即是当地部族精神观念发生拓宽的一种客观反映。造型精美的大型铜釜逐渐取代铸造较困难、形制较粗糙的鼓形铜釜,虽然大型釜不便直接戴在巫师头顶,但其可以通神的功能仍保存在观念中,使用时或可通过辅助手段将釜支挂起来,或可改变为其他使用方式,但埋葬时仍保持过去的套头传统。因而我们看到,所有大型釜虽然体量很大,但绝不囫囵罩住死者整个头颅,依然保持鼓形铜釜如帽子一般仅套在头顶的传统形态。

套头葬后来出现在足部同时套一件釜或垫一件铜洗等形式变化,也应是精神观念拓宽的反映。不同形式的铜釜、铁釜以至铜洗等大型金属器传入后,也被部族成员赋予了通神功能。套头葬将这类器物加用于人足部,是原有沟通神灵护佑族人愿望更强化的一种体现,还可看作是对巫师身份和通神法力的一种特别强调。因而,这类变化的形式仅出现在少数套头葬中,并未成为普遍规律。

套头葬使用铜鼓目前只发现一例,属于较晚期墓葬,还无法判断早期套头葬是否使用铜鼓,或许将来能有新的考古发现。这不影响我们对套头葬器物通神功能的推论。

铜釜外壁的黑色烟炱痕,则考虑是举行巫师丧葬宗教仪式时,须先使用铜釜烹煮祀神的食物。这是许多原始宗教祀典都不可或缺的重要程序,享神的食物由群体分食,再举行娱神的集体舞蹈等活动。这种活动极可能在墓地举行,之后铜釜便直接套于去世的巫师头顶。

这些推论在今后的考古研究中可作进一步探寻。

五. 结语

套头葬目前仅发现于贵州赫章县可乐乡区域,属于地方民族采用的特殊葬俗,是一种原始宗教信仰的典型反映。使用套头葬者是部族中具有特殊宗教能力的巫师类成员,但整体不构成掌握部族经济与行政权力的单独等级,在人身地位上,他们与部族其他成员是平等的。

套头葬代表性用具是鼓形铜釜,在部族群体意识中具有通神的重要功能,巫师在部族宗教仪式中将铜釜戴在头顶用为法具。巫师去世后,族人仍将铜釜套在他头顶埋葬,祈望其继续护佑族人。伴随中原文化传入,套头葬出现套头用具和埋葬形式的一些变化,反映出部族群体传统观念的拓宽发展。

至今对于套头葬的研究,是基于对考古遗存进行分析后的思考,今后随考古新资料不断发现,还需再加验证,或作必要修正。

套头葬流行的区域属广义夜郎族群活动范围,出现的时代与夜郎族群活跃的时代一致。但由于在贵州广义夜郎的范畴已发现不止一种夜郎时期的考古遗存,这些遗存之间既存在有一些相同的文化因素,又存在许多不容忽视的差异,而且至今没有发现任何可以确定族属的实物例证,因此,目前还不能贸然将套头葬定义为夜郎民族的文化构成。恰当的定性应为夜郎时期地方民族的特质文化。

同理,在贵州广义夜郎范畴发现的一系列夜郎时期考古遗存,虽然地域特点分明,与周边重要的青铜文化如巴蜀文化、滇文化等相比较,属于不同的文化系列,但目前即定性为夜郎文化也未妥。夜郎考古文化的确认,还需经更多田野考古发现及研究,建立起较完整的考古文化体系,并获得确切的族属例证后才能取得可靠的科学依据。

注 释

[1] 本文所用1977年至1978年发掘的套头葬等资料俱引自贵州省博物馆考古组等编《赫章可乐发掘报告》(刊《考古学报》1986年第2期)。所用2000年发掘的套头葬等资料俱引自贵州省文物考古研究所编《赫章可乐 二○○○年发掘报告》(文物出版社2008年6月出版)。相关插图也录自两报告。下不另注。此外,昆明羊甫头M113漆木跪坐女俑插图录自云南省文物考古研究所等编《昆明羊甫头墓地》,特予说明。

[2] 笔者咨询1978年发掘参加人宋世坤、唐文元等获知。

[3] 梁太鹤:《赫章可乐套头葬研究四题》,四川大学考古学系编:《四川大学考古专业创建四十年暨冯汉骥先生百年诞辰纪念文集》,四川大学出版社,2001年。需特予说明,拙文提出乙类墓中有4座应重认定为套头葬,实际上还有M30情况也类似,但根据现场发掘图,铁釜仅残存小段口沿,无法确认即大铁釜,故弃而未计。

[4] 贵州省文物考古研究所编:《赫章可乐 二○○○年发掘报告》P.122,文物出版社,2008年。

[5] 云南省文物工作队:《云南祥云大波那木椁铜棺墓清理报告》,《考古》1964年12期。

[6] 云南省文物考古研究所等编:《昆明羊甫头墓地》P.66,科学出版社,2005年。

[7] 崔剑峰、吴小红:《铅同位素考古研究:以中国云南和越南出土青铜器为例》P.91,文物出版社,2008年。

[8] 狮子山楚王陵考古发掘队:《徐州狮子山西汉楚王陵发掘简报》,《文物》1998年8期。

[9] 梁太鹤:《赫章可乐出土的铜鼓与铜釜》,贵州省博物馆编:《黔博耕耘录》,贵州人民出版社,1998年。该件铜釜入藏贵州省博物馆时曾被定名为“鼓改装的铜釜”。

[10] 杨淑荣先生提出:套头葬“可能与当地先民重在保护头颅的特殊宗教观念有关”,见于锦绣、杨淑荣主编:《中国各民族原始宗教资料集成·考古卷》P.578,中国社会科学出版社,1996年。

[11] 蒋廷瑜:《西林铜鼓与汉代句町国》注27,《考古》1982年2期。

[12] 广西自治区文物工作队:《广西西林普驮铜鼓墓葬》,《文物》1978年9期。

[13] 因套头葬中使用过铜鼓,有学者认为属于古代铜鼓用作葬具的案例,或直接称之为“铜鼓葬”,见中国古代铜鼓研究会编:《中国古代铜鼓》第六章,文物出版社,1988年;朱俊明:《夜郎史稿》第十二章二节,贵州人民出版社,1990年。

[14] 祖灵崇拜与回归母体观点见张合荣:《夜郎“套头葬”试探》,《贵州民族研究》1994年 4期。

[15] 云南省文物考古研究所等编:《昆明羊甫头墓地》P.246,科学

出版社,2005年。

[16] 昆明市官渡区博物馆编:《昆明羊甫头文物精粹》P.252,云南人民出版社,2003年。

[17] 中国国家博物馆、云南省文化厅编辑:《云南文明之光——滇王国文物精品集》P.137,中国社会科学出版社,2003年。

[18] 梁太鹤:《法器与礼器——铜鼓与铜鼎的比较研究》,《铜鼓和青铜文化的再研究——中国南方及东南亚地区古代铜鼓和青铜文化第三次国际学术讨论会论文集》,民族艺术杂志社,1997年。

[19] 云南省博物馆文物工作队等:《云南楚雄万家坝古墓群发掘简报》,《文物》1978年10期。

[20] 童恩正:《试论早期铜鼓》,《考古学报》1983年3期。

[21] 童恩正:《再论早期铜鼓》,中国铜鼓研究会编:《中国古代铜研究会第二次学术讨论会论文集》,文物出版社,1986年。

[22] 富育光:《萨满论》P.239,辽宁人民出版社,2000年。

[23] 李宏复:《萨满造型艺术》P.58,民族出版社,2006年。

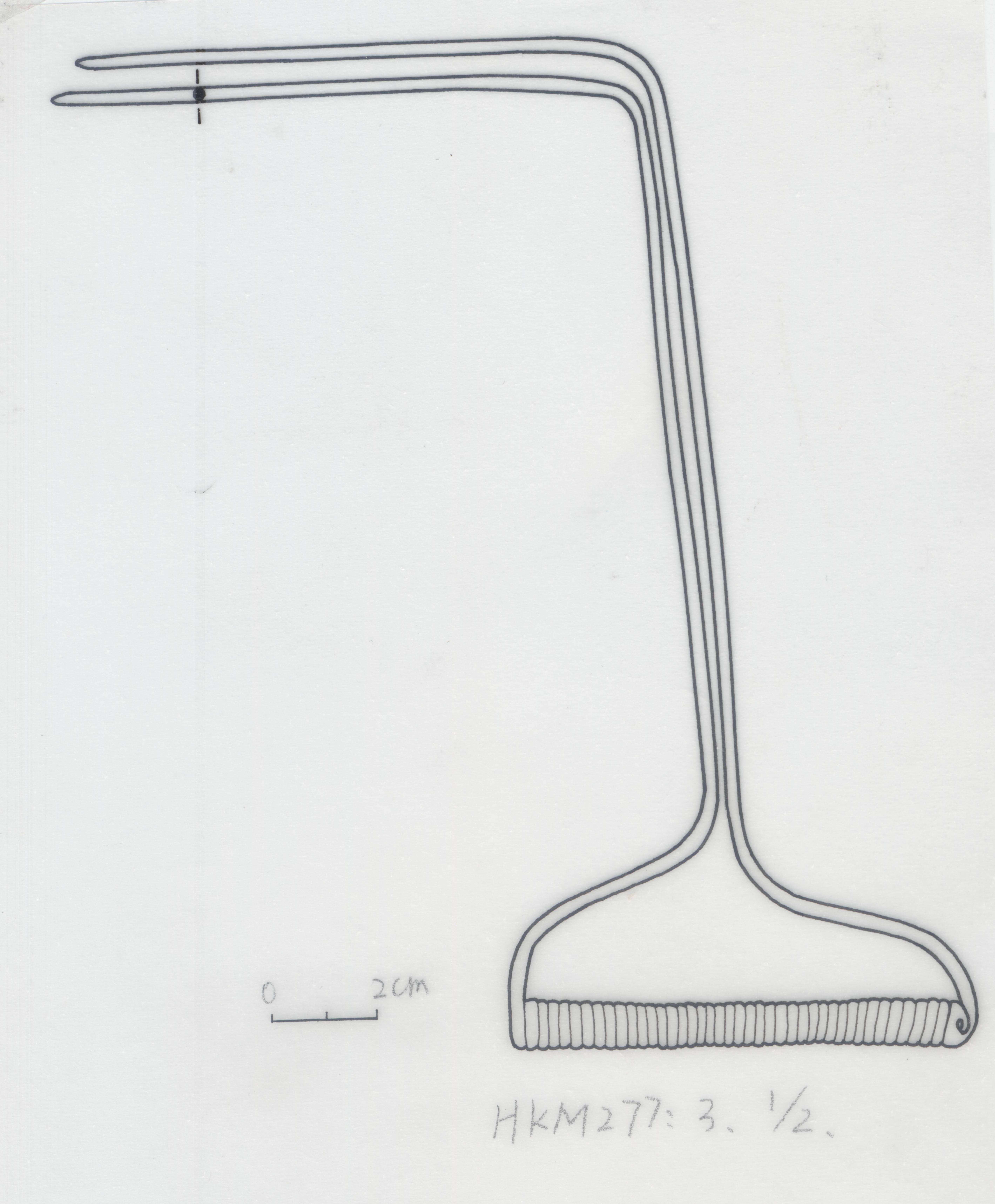

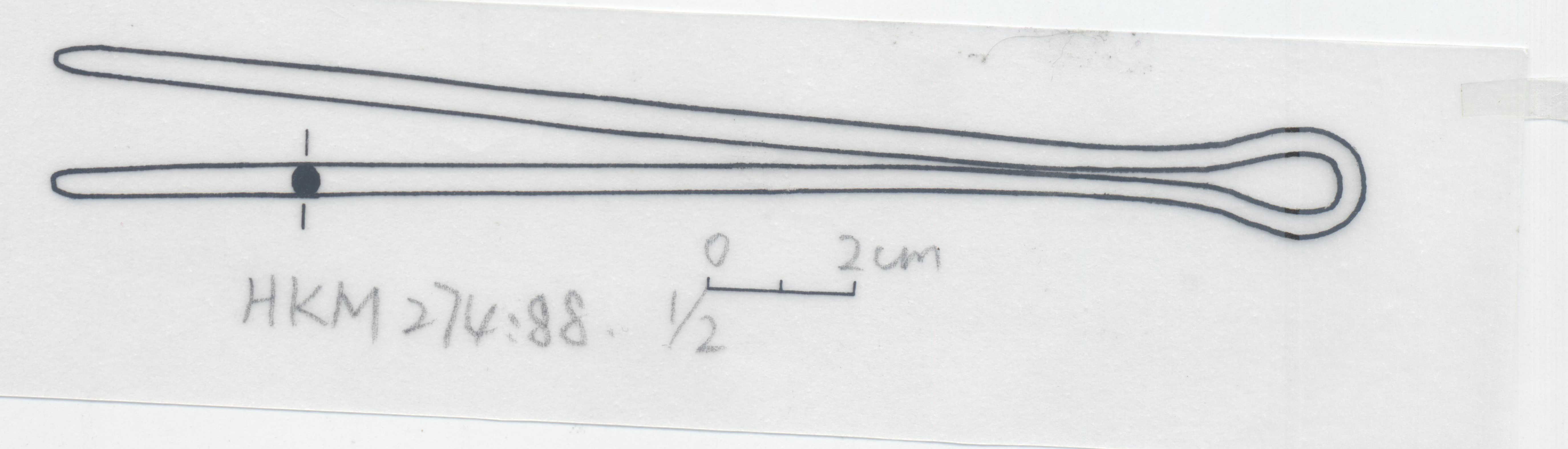

随文附图目次名称:

(图 一). M277平、剖面图

(图 二). M264平、剖面图

(图 三). M274平、剖面图

(图 四). M273平、剖面图

(图 五).可乐墓地1978年发掘套头葬墓分布图

(图 六).可乐墓地2000年发掘罗德成地I 工区平面图

(图 七).可乐墓地2000年发掘罗德成地II工区平面图

(图 八).套头葬墓套头用具

(1).鼓形铜釜(M272︰1)

(2).立虎圜底大铜釜(M274︰87)

(3).辅首衔环圜底大铜釜(M273︰1)

(4).立耳鼓形铜釜(M91︰1)

(5).铜鼓(M153︰3)

(图 九).套头葬墓出土器物

(1). 镂空牌形茎首铜柄铁剑( M274﹕92)

(2). 铁戈(M274︰91)

(3). 铜戈(M277︰7)

(4). 立虎铜柲冒(M274︰89)

(5). 簧形首铜钗(M277︰3)

(6). U形首铜钗(M274︰88)

(7). 骨玦(M274︰45)

(8). 方形玉玦(M187︰8)

(9). 铜镯(M264︰3)

(10). 铜铃(M274︰5)

(11). 铜铃(M274︰26)

(12). 铜印(M274︰42)

(图 十). 昆明羊甫头墓地漆木俑(M113︰381)

作者简介:梁太鹤(1950.03—),男,汉族,贵州省博物馆研究馆员。

本文原发表于《考古》2009年第12期,第56—68页,刊物对原文作过一些删节,如需引用请参照刊文。