第七十六期:纪要|| 中国画与中国文化

来源: 作者:贵州省博物馆 阅读:5764次 发布时间:2025-05-16

开场

2025年4月22日下午,贵博讲坛第76期“中国画与中国文化”在贵州省博物馆非遗剧场举行。李甫副馆长主持本次讲座。

演讲

一、中国画与中国文化的关系

中国画,它使用的文化跟医学、音乐、武术甚至舞蹈之间没有区别,用的文化是同样的。今天的展览展出的是由贵州省文联收藏的一批经典的画,以前保管条件没有这么好,所以今天交给贵州省博物馆保存,因为博物馆有保存的条件和经验。这批画包含中国近百年多位重要艺术家的作品,以前没法展示出来,不能发挥它应有的功能和作用。今天跟博物馆合作是使这批文物成为整个民族的公共财富,把它锁在铁皮柜里不能展出、不能见光就失去它的社会价值和意义。

我们把中国绘画用“中国”这一词汇来定义,而其它画种都是用材料甚至工具定义,比如说油画、版画、水彩……可是中国画中的“中国”不是一个材料概念,而是国家概念,所以中国画代表的是民族性,中国画是我们区别于中国以外所有的绘画的统称。

二、中国画的意识和意境

中国画的意识和艺术境界都有别于其它画种,观察方法和表达方式是有自己的哲学观和表现理念的。比如现在学绘画的把写生都看得很重,而且写生的概念就是找一个对象描绘。“照着对象画”不是中国文化概念,这是对日本“写生”词的翻译概念。中国的是单字词:写,泄也;生,是生机、生气、生意、生趣……写生:是倾泻出勃勃生机之意。当没有正确认知的时候,所谓写生就成了——“出去画”,就是在野外描绘对象。而中国意义上的写生是:生机、生气,能让人感受到跃然纸上的活生生的气息,而不仅仅是形象。使生生不息的气息能从画上喷薄而出——才能叫“写生”。

中国画为什么是中国画,是因为我们的观念,所以当初说中国画没有写实性,画得不像,没有科学观念,不打着科学的名号就好像很落后,其实科学探索只是不断认识再认识的过程,科学是人们认知自然的“一种”方式,而不是全部。科学精神,就是不断追寻事物本身发展的逻辑规律。所以西方的科学精神就对现象、物体、物理进行深入的分析。但是中国人不是钻到事物的内部去分析内部的结构,而是从自身的生存去感知客观物象,所以我们对世界的认知是从我们和自然规律之间的关系去认知的,这就是近代中国没有深入的物理化学学科的原因。但是有短处自然就有长处,它对人文精神的积累要远远高于其他民族。所以我们不深入事物内部,渴望从更高的纬度去看待宇宙,从整体上去认识和把握世界,希望超越客观规律和事物表面,达到对它进行概括总结的境界,才能用语言和笔墨去表达。所以绘画想表达的是我们对事物理解的度,而不是事物本身长得好不好看。

所以我们说中国画追求的是从具体事物提升到意识概念意境,我们能真实体会到,但是在自然界中不存在,比如说刮风下雨叫情境,雄伟高大、一尘不染这些没有对应的东西,这些就是概念,就是意境。

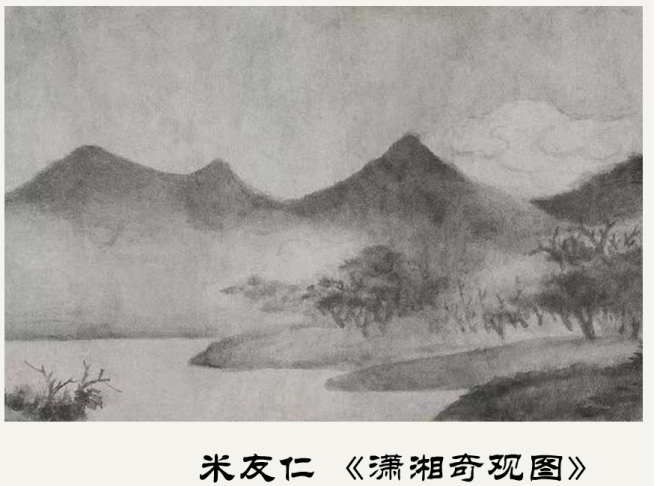

宋代米友仁的《潇湘奇观图》,让人感到非常宁静,这就是要制造的意境。当你看到画时整个人沉浸其中,画中的形象不仅仅是客观形象的再现,而是画家表现画面形象的方式、手法、思想角度,提示出各种画以外的感受,如同诗一般,有“迁想”的“妙得”,感受作者画面“语言”传递表达的意境。所谓不画之画,最重要的就是画了以后通过看得见的线面把不能画的呈现出来。中国人不是为了画物象本身,而是要用物象体现自己的理解,我们注重虚实相生,不画的地方特别重要,其它画种是要画什么都必须把所有的语言呈现在画面上,只有中国人是画一部分,留一部分以供想象。画的地方只是形象的一部分,画的部分使不画的部分活生生跃然纸上。

画的很像是一门技术,其在技艺高超的时候也是有价值的,但是价值停留在实用价值,我们通常称之为画匠,与艺术的关系比较远,是展示技能而不是艺术理解。所以说,“绝似物象者,欺世盗名”。

中国画不遵循客观,因为它变成了概念,概念只对人有意义,人可以相互传递认知的概念,绘画是想用人类能够共识的视觉概念来传递对事物总结的精神高度。所以它跟具体的物象没有关系,要充分利用这种概念,所谓“画中有诗”是要有诗一般的遐想,不停留在事物的表面,但要让人感到你画的就是这个东西,又有对画面形象塑造的方式、方法,有属于自己的独特理解和认识。

这幅唐代的《宫乐图》上面明显画宽,下面画的比较窄,前面是不画的,因为前面要放松,要可以走到画里面去,让画面跃然纸上,这就是中国人的智慧,画高不画低,远处高的地方要画的清晰,这就是远实近虚,因为这幅画最终是要挂起来的,如果符合透视观念,就会消失在墙后面,而不是“跃然纸上”。

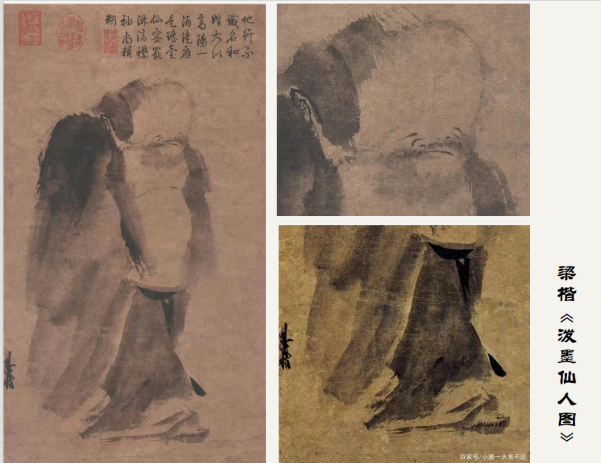

梁楷的《泼墨仙人图》,没有描绘但是可以得出形象,用水墨来表达是一种文化的选择,当然这与宋代纸的普遍使用有关,以前使用的丝绸吸水度有限,只有纸能使墨在上面晕化,能够产生浓淡干湿的效果,才具有更广阔的表现性。墨分五彩,能表达万物。中国走向水墨画不是物质匮乏的原因,而是我们选择了一个更有哲学高度、最纯粹的黑白来表达万物。笔墨能力好画才好,不是有好的模特就能成为传承千古的名画,对线条的应用,对笔墨的使用,像衣服一样,节奏映射出画面组织的关系,像一种形象,而不是客观的描绘一种形象,这就是中国画从人文观念上就跟其他画作不同。

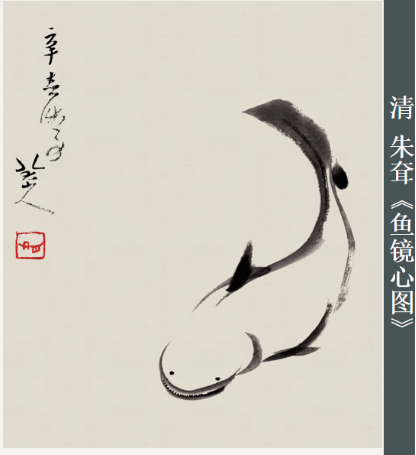

清代八大山人朱耷:《鱼镜心图》,这条鱼是概念上的鱼,它要体现的是像八卦图那样的阴阳,从虚实关系来说用白当了黑。画两个白就区分出了虚实关系。鱼虽然是白的,但它又不同于其它地方的“白”。因为它有了质量的不同,其它的白虚了,“白鱼”实了,这是最典型的“即白当黑”。这就是中国人独特的理解,它只能产生在中国文化的教育中。

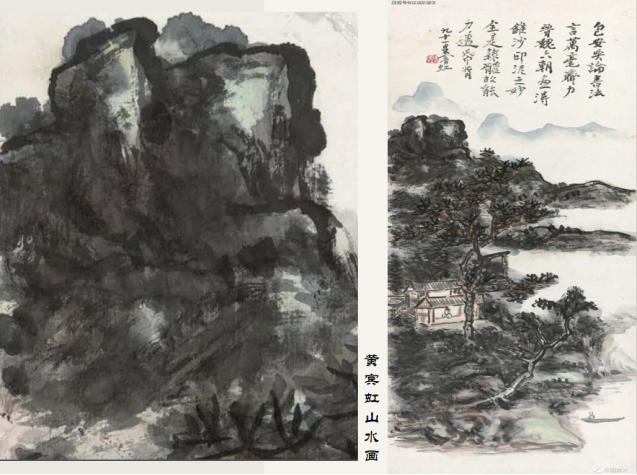

黄宾虹山水画的山单独拿出来好像乱画的,可是在画面上经过远山的衬托这个山就显得厚实饱满,近看笔墨富有变化和表性型,变化是笔墨的变化,不是对山石结构的物理刻画,营造出充满生机的仿佛真实环境,画面上有自然之气。南北朝就提出绘画第一要气韵生动,第二是骨法用笔,第三才是应物象形。事物要生动,笔墨要非常精妙才能做到精准表达。

所谓的写意是倾泻出生生不息的生机和意境,精准的把握下的挥洒自如。徐老师认为就他看过的唐宋元明清的绘画征集,只有黄宾虹先生的画不像画,像一个真实的环境,画面上有自然之气,而别的画可能画的很精细但是仅是高超的“技艺”。

交流

1.徐老师好,我听到朱耷的《鱼镜心图》时想到自己在留白方面感到很模糊,所以我想请问徐老师在山水画中实空白在布置的时候有哪些需要特别注意的地方?

答:刚刚说了中国画从观念上就不是为了画物象,而是通过笔墨、韵律、节奏让你制造一个好像活生生的场景。这个场景第一就是要气韵生动,好像万物都能生活在当中。现代人因为一开始学画就是描画,所以总想在画面上把某个物象画好,可是不是画好物象就能成为好画,是要把相互之间的表现“语言”安排、把内容的关系组织好,高低粗细强弱浓淡干湿交织显得像一个真实的、生机勃勃的“场”,而不是形象,物理形象越刻画、越“真实”,画就越僵化。画实的是为了衬托虚的东西,越虚的地方形象越完整,留白有大小、质地、面积、白度的不同,白是实的,所有的黑都是为了把白衬托的有变化、有意义。看画需要有文化的准备,看画始终有个标准:就是好看,文化层次、生活经历、文化背景不同对好看的理解就不同。中国画要有清晰的东方思维方式和对世界的理解方式,但是什么是对的没有标准,中国画上不封顶,下不保底,包罗万象。中国人的思路对世界是一种补充,对自己有足够的信念和信心,要自己能说服自己,就是要拥抱自己优秀的部分。文艺为什么人服务是我们需要学习的共性的部分。

2.徐老师您好,我不是从事艺术的,但是对中国画比较喜欢,也经常看一些画展,我有一个疑惑,社会发展到现在每个行业都在提出创新,以前很多艺术家画的画都比较传统,能被大众接受,但是自从一些考试体系出来后,艺术家出国留学回来就画风大变,虽然是以中国画的姿态呈现,但是能感觉到他们的画风跟中国文化已经背道而驰了,留学回来画的东西很丑,想请问徐老师怎么看这种情况,中国文化在这个圈子里要创新成什么样?

答:这个问题实际上是个根本性话题,今天的社会创新提的比较普遍,特别是在20世纪80年代,中国美术有一个“八五美术思潮”,有学者写了一篇文章开篇就提出“中国画穷途末路”,主要批判对象就是李可染。李可染当时如日中天,中国画坛在世的第一大师,画了《万山红遍》《井冈山》等作品,李可染的画风在中国画史上都是独树一帜的,他借助了素描的观念和语言,对自然的光线用水墨的方式进行描绘,画面也采用了比较西式的构图。这篇刊登在《江苏画刊》上的论文因为有很多人支持,也有很多人反对,在中国就掀起了一个“八五美术思潮”。在这之前中国画都被枪毙了,因为它没有什么表现性,没有现实主义、战斗精神,没有革命豪情。人物画首先转行,开始画现实的题材,花鸟开始画繁花似锦,山水画开始为祖国山河立传,到现实中去把它画下来。中国画从纯粹追求形而上的描绘变成了形而下的有现实意义的美术,要画的像,并且和现实息息相关。八五美术思潮又产生了人们对过去表现题材的的淡化,希望具有创造性,举国上下的画家全体学习西方抽象观念来改变原有的艺术样式,近一百年来鲁迅、梁启超等人开始对中国农业文明进行深刻的反省,这些都是对自我文化审视的态度。但是从人类文化的角度来说只是一个现象。其实中国人自己的文化是有优秀的部分的,作为中国人对自己文化优秀的部分是应该了解的,中国文化好的部分是值得挖掘发扬的。

大多数人的失败为后来者提供警醒,回头看看,20世纪80年代所有创新的都不程度地向外借鉴。他们的尝试和努力对我们是有借鉴作用的,从我们的民族当中是可以挖掘出优良的种子的。

3.我想问问徐老师在看某一幅作品在刚学习绘画时、到了中间再到现在看到它是什么样的感受,可以讲讲您在不同阶段对同一个作品的冲击和感受?

答:1979年左右第一次有了一块多钱,当时贵阳市中华路上有一个书店,学画画的都知道齐白石是了不起的大画家,我去买齐白石的作品,买了以后打开一看觉得简单又不好看,再看边上还挂着一个单条的挂历:三毛钱的百鸟朝凤,当时就觉得画的非常精湛,旁边还有一幅花花绿绿的,就放弃齐白石的了,带回了刘海粟《泼彩的黄山》,过几年学了画画,以前放弃齐白石的时候觉得《泼彩的黄山》很好看,后面观念又发生了转变,所以绘画一看就好看的肯定就不耐看。绘画是一种思考,我接触的大多数人把它看作手艺,其实绘画之所以是上层建筑,是因为它是文化思考后的脑力劳动,如果没有准备和想法,就体会不到后面的文化背景,一张画怎么看根据不同的经历、不同的心境看法是不同的,李可染学了素描,那个时候,全国都想西方学习,在这种文化现象下,塑造了中国画的一种独特的形象和风格,这对中国画是极大的补充。但是这种塑造始终不是绘画艺术要追求的更高的方向,但是他的结果很好。所以对绘画的认知,随着你的理解,能看懂它、能看懂自己、为什么这么看,你的认识就不一样。