贵博讲坛(80)纪要|| 朱启钤“沟通儒匠”论探义

来源: 作者:贵州博物馆 阅读:3415次 发布时间:2025-08-08

2025年7月31日下午,第80期贵博讲坛“朱启钤‘沟通儒匠’论探义”在贵州省博物馆非遗剧场举行。本期主讲嘉宾王军(中国紫禁城学会副会长、故宫博物院研究馆员)长期从事建筑历史与遗产保护研究等,他在建筑历史与遗产保护领域独到的见解赢得学界和社会的广泛赞誉。

讲座开始前,王军先生与听众共同缅怀了先贤朱启钤先生(图1)。王军指出,朱启钤先生虽未踏足故土,却乡情未改,数次捐资修缮会馆。今天贵州省博物馆正式入藏了先生珍藏的民国贵州影像,生动再现了民族风情,是先生晚年寄托乡愁的宝贵精神财富,也是对贵州文化的重要补充,值得我们共同守护传承。

此次分享以“朱启钤‘沟通儒匠’论探义”为题。这一命题不仅是对一位近代先驱学术思想的回溯,更是直指中国建筑史与营造学研究领域一个悬而未决的核心难题。

图1 朱启钤(1872—1964)

一、“沟通儒匠”之提出

1930年中国营造学社成立,创始人朱启钤指出中国营造学的重要价值,主张以科学方法研究,理论与实践相结合,强调先深入研究北宋《营造法式》(“李书”),并推动其石印、陶本刊行流传(图2)。

图2 美国宾夕法尼亚大学美术图书馆藏陶本《营造法式》

朱启钤研究中国营造学二十余年,在1930年发表的《中国营造学社缘起》和《社事纪要》中明确“沟通儒匠,浚发智巧”的研究方法,计划包括:一、讲求李书读法、用法,加以演绎;二、纂辑营造辞汇;三、辑录古今中外营造图谱;四、编译古今东西营造论著,及其轶闻;五、访问大木匠师、各作名工,及工部老吏,样房、算房专家。

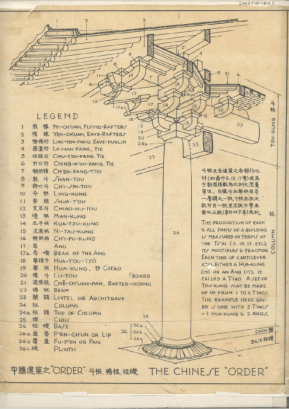

1925年陶本《营造法式》出版后,梁启超寄给梁思成、林徽因,望其珍视传承。1930年中国营造学社成立后,梁思成、刘敦桢加入学社,以华北地区为重点展开大规模古建筑测绘调查,梁思成发现隋代赵县安济桥、唐代五台山佛光寺东大殿等,进而释读《营造法式》大木作模数制度,溯源至唐辽建筑实物,指出其与西方古典建筑型范原理一致(图3),为朱启钤“五洲万国营造之方式由隔阂而沟通等”的观点写下注脚。

图3 梁思成在《图像中国建筑史》英文版中所绘《中国建筑之 “Order”(型范)

营造学社对古代建筑的研究以结构技术为先导,因“先秦西汉传记所载建筑,率重其名称方位、布署规制,鲜涉殿堂之结构”,而《营造法式》广记结构技术,在中国古代匠学著作中独树一帜,若不率先结合建筑实测释读,研求其读法、用法便无从置喙。

尽管重点在结构技术,但学社诸君对以儒家思想为代表的古代经学仍景仰有加。1943年,梁思成写竣《中国建筑史》,在绪论中将朱启钤之“沟通儒匠”发展为“结构技术+环境思想”,指出“建筑显著特征之所以形成,有两因素:有属于实物结构技术上之取法及发展者,有缘于环境思想之趋向者。对此种种特征,治建筑史者必先事把握,加以理解,始不至淆乱一系建筑自身之准绳,不惑于他时他族建筑与我之异同。治中国建筑史者对此着意,对中国建筑物始能有正确之观点,不作偏激之毁誉”。

基于此,梁思成对所著《中国建筑史》并不满意,认为其仅“明此结构系统之源流而已”,“建筑之见于史籍者,多见于五行志及礼仪志中。记宫苑寺观亦皆详其平面布署制度,而略其立面形状及结构。均足以证明政治、宗法、风俗、礼仪、佛道、风水等中国思想精神之寄托于建筑平面之分布上者,固尤深于其他单位构成之因素也”。这些定义了建筑平面规划的环境思想因素,皆关涉中国古代经学的核心要义。

梁思成本决意探索,却因20世纪50—60年代复杂的人生境遇中断研究。时至今日,在中国建筑史暨营造学领域,如何“一洗道器之分涂”“沟通儒匠,浚发智巧”,仍是待解难题。

二、对经学与匠学的认识

1.“斯学衰微之因,盖非一朝一夕于此矣”

中国古代经学,狭义而言,指儒家之经典著作,至宋代,定为十三经,包括《周易》《尚书》《诗经》《周礼》《仪礼》《礼记》《春秋左传》《春秋公羊传》《春秋榖梁传》《论语》《孝经》《尔雅》《孟子》。广义而言,则包含诸子百家经典著作,如道家之《道德经》、墨家之《墨经》、医家之《黄帝内经》、历算家之《周髀算经》《九章算经》、地理家之《山海经》《水经》、五行家之《葬经》等。这些经典著作,乃中国古代学术不可动摇之根系与主干。

中国古代匠学,乃工匠之学。匠学本为经学之一部,十三经《周礼》(亦称《周官》)之《考工记》即记匠人诸作法式。自兹以降,匠学与经学逐渐分离。对此,朱启钤有这样的分析:“窃我国营造之学,肇源远在三代,周官匠人营国经野,侪于六职,有世守之工,秦汉以还,迄于赵宋,将作匠监,代设专官,垂千余年,而明清工部算样二房述守相承,亦能世修其职,不坠家声,由是可知文质相因,道器同涂,民族文化所关,初不因贵儒贱匠,遂斩其绪。惟自来兴作大役,长吏综核簿书,仅总其成,实际事权,操诸工隶,于是士夫营造知识,日就湮塞,斯学衰微之因,盖非一朝一夕于此矣。”

2.中国古代营造学可溯源至新石器时代

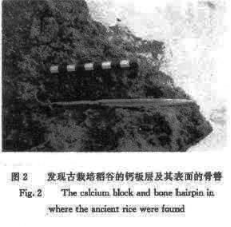

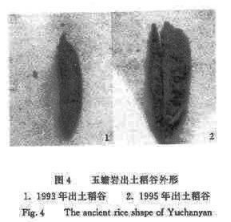

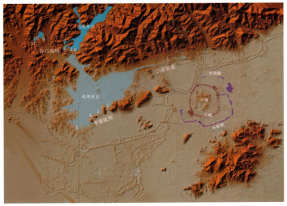

据考古资料,中国古代营造学可追溯至新石器时代。一万年前,中国地区独立发展出栽培种植(图4),与之相关的知识思想体系不断累积演进,深刻影响了营造制度。

中国农业源于一万年前

图4 湖南道县玉蟾岩古栽培稻遗存

新石器时代生产力发展有两大重要现象:一是以距今七千年的河姆渡遗址为代表,出现大规模农业剩余,其地下发现约120吨稻谷(图5);二是以距今五千年的良渚遗址为代表,建造了大规模都邑和水利设施,其水利系统受益面积达100平方公里,筑有高坝、低坝、长堤,是人类最早最完备的水利系统之一(图6)。

图5 河姆渡遗址第一期文化层出土的稻谷堆积

图6 良渚古城外围水利系统

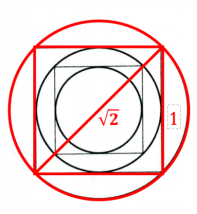

这表明,文字诞生前,先人对时间与空间的测定和管理已达相当高的水平,且时间测定以空间测定为基础,由此形成的时空密合观念,奠定了中国古代知识与思想的基础。文字产生后,这些知识思想被载入文籍,如《周髀算经》的圆方图、方圆图(图7)在五六千年前的新石器时代器物上可见,《淮南子・天文训》的二绳等图式在六千年前的西安半坡陶盆口沿上能见到。这些图案体现的先人时空规划能力,与当时生产力水平相符。

图7 宋嘉定六年(1213)本《周髀算经》刊印之“圆方图”“方圆图”

3.“道术将为天下裂”

农业生产关乎社稷与民生,相关知识思想早有记录需求。文字出现前,物件、色彩、数字等原始记事方式应运而生,如新石器时代建筑遗址以比例、开间、色彩表达文化意义。这类方式并未因文字诞生而消失,反而成为更稳定的体系,经匠人传习塑造出富含美学与文化的建筑形态。

栽培种植出现后的一万年间,中国大半时期虽未发现成熟文字,却孕育了对后世影响深远的思想与制度。随着生产力发展,社会分工复杂化,原本统一的知识思想分化为百家。战国时期庄子因此感伤:“悲夫!百家往而不反,必不合矣!后世之学者,不幸不见天地之纯,古人之大体。道术将为天下裂。”

4.“自李氏书出,吾人然后知尚有居乎两端之中,为之沟通媒介者在”

百家往而不反,不能重归混沌,但其根本思想同出一辙。如在创世观方面,道家“道生一”与儒家之“易有太极”同义,皆言无中生有,再生天地、万物。及至经学与匠学析别,则是涂虽殊,其归难矣,如前引朱启钤所言:“斯学衰微之因,盖非一朝一夕于此矣。”

因此,朱启钤格外重视《营造法式》的研究。他认为,营造学精要多存于口耳相传的技术中,因文学与技术长期分离,工师知其术而不知其原,文人知其文字而不知其形象。“自李氏书出,吾人然后知尚有居乎两端之中,为之沟通媒介者在”,使工师所言有书册可证。

出于此省思,朱启钤1925年创立营造学会,1930年创立中国营造学社,以《营造法式》研究为中心,广纳人才,实地调查古代建筑遗存,由此开启中国建筑史研究的辉煌篇章。

三、《营造法式》之融会贯通

1.李诫广博的经学修养

李诫编修的《营造法式》是北宋官定建筑标准。书中与经史群书相关的内容有49篇、283条,虽以篇、条计占比不大(约14%、8%),但具有提纲挈领的重要作用。《营造法式》开篇《看详》阐释基本概念,正文《总释》含49篇。此“49”之数,源于《周易・系辞上》“大衍之数五十,其用四十有九”的揲蓍求卦之法,寓意“一法得道,变法万千”,彰显其核心地位。《看详》与《总释》为全书奠定了经学基础,其间广引诸子百家文献,充分体现了李诫深厚广博的经学修养。

2.“诸作制度皆以方圜平直为准”

《看详》首篇为《方圜平直》,其中引述《周礼》《墨子》《周髀算经》《韩非子》的相关记载,阐释匠人规矩制度,指出“诸作制度皆以方圜平直为准”,并明确“诸取圜者以规,方者以矩”等方法。

《总释上》据经文进一步阐释,《定平》《取正》篇引《周礼》相关记载,皆为辨方正位之法。正位可定时,时间测定是天子重要公共服务,《周礼》开篇记 “辨方正位”,足见其重要性。学者认为,《周礼・考工记》中辨方正位的表杆(即“槷”)与圆(即“规”),乃汉字“中”所象之形,《营造法式》卷二十九《壕寨制度图样》的《景表版》图样对此有形象表现。

3.圆方勾股:中国古代经典设计比例

《营造法式》的《圜方方圜图》对规矩制度加以图释,源自《周髀算经》,《看详》《总例》研求径围斜长数理关系。其中“方一百,其斜一百四十有一”“圜径内取方,一百中得七十有一”体现的√2比例(图8),是中国古代经典的“天地之和”比例,源于新石器时代,关乎勾股关系及万物生养解释。

图8 “天地阴阳合”分析图。 √2:1,天地之和比

在《圜方方圜》图中,斜方(方之对角线称斜,方之边长称方)之比值为√2(约等于1.414),匠人记之以整数比 “方五斜七”(7/5=1.4)或“方七斜十”(10/7≈1.429)”以便记忆。而经学家重“余数”以明制度,故李诫认为匠人的整数比疏略颇多,遂以《九章算经》及约斜长等密率加以修正。他将√2的数值精确推演至1.41(方一百,其斜一百四十有一)与1.408(一百中得七十有一),以更严谨的数学方法完善营造制度。

4.匠学与经学共同的知识与思想基础

《看详》引《墨子》强调方圜平直规矩之法是匠人必习法则,依此行事“犹愈于已”;还引《周髀算经》《韩非子》凸显其重要性。朱启钤认为“书数为六艺之一,取准定平,非有此例,不足穷其理而神其用”。推求方圜平直是辨方正位定时的基础,关乎农业生产与古人生存,为匠学与经学奠定共同的知识与思想基础。

5.《营造法式》:由小学、经学而入匠学

《营造法式》卷一、卷二为《总释》,朱启钤称其“凡建筑上之通名,群书所恒用者,荟集而诠释之,以求其正确。附总例,则以说明算术定例,及当时功限格令等”,以名例为先导,由小学(古代文字学)、经学而入匠学。

这是古人治学通法,张之洞曾言,由小学入经学、由经学入史学等,所学方为可信有用。小学是经学的基础,《营造法式》以“内四十九篇”贯通小学与经学,进而深入探究工程制度,这是经典的治学路径。由此可见,经学研究是中国建筑史及营造学研究中不可或缺的核心内容。

四、朱启钤的境界

1.“制器尚像由来久矣,凡物皆然,而于营造则尤要”

朱启钤,字桂辛,晚号蠖园,贵州紫江(今开阳)人,1872年生于河南信阳。虽无科举功名,却熟稔经书,年逾九十仍能背诵《仪礼》。

1903年起,他历任京师大学堂译学馆监督、京师内外城巡警厅厅丞等职,民国后又担内务部总长、交通部总长等要职,主导北京殿坛开放、公园设立、古物陈列所布置及市街改造等事。其间广交工匠耆宿,留意营造之学,深感其口耳相传之珍贵,更指出:“制器尚像由来久矣,凡物皆然,而于营造则尤要。我中华古国宫室之制,创自数千年以前,踵事增华,递演递进,蔚为大观。”

2.“夫以数千年之专门绝学,乃至不能为外人道,不惟匠氏之羞,抑亦士夫之责也”

他对旧时礼仪制度有切身体会。1938年,他为北平中山公园(原中央公园)撰写《一息斋记》,回忆道:

“甲寅(1914年),乙卯(1915年)之间经始斯园,余榜此事为‘一息斋’,取吾宗文公‘一息尚存,不容稍懈’之义,以自励也。屋三楹,在坛壝南门外巽位,本为宿卫之所。光绪三十二年丙午(1906年),余官巡警部内城厅丞时,夏至大雩,恭逢德宗圣驾亲行,夤夜率所属入坛,待漏于此。”

1925年,他在《中央公园记》中对明清社稷坛制度加以阐释:

“北京自明初改建皇城,置社稷坛于阙右,与太庙对。坛制正方,石阶三成,陛各四级;上成用五色土随方筑之,中埋社主。壝垣甃以琉璃,各如其方之色。四面开棂星门,门外北为祭殿,又北为拜殿。西南建神库、神厨。坛门四座。西门外为牲亭。有清因之。此实我国数千年来特重土地人民之表征。”

他以十三经《周易》东南之经卦“巽”,记一息斋之方位;他曾守刻漏待命,护光绪帝行大雩之礼;他对古代方色制度,了然于心。这般经历与学养,使他洞悉中国营造学精义,亦痛感:“夫以数千年之专门绝学,乃至不能为外人道,不惟匠氏之羞,抑亦士夫之责也。”

3.“始知吾国营造名家,尚有李诫其人者,留书以谂世”

1918年,朱启钤于南京图书馆得见宋本《营造法式》,“始知吾国营造名家,尚有李诫其人者,留书以谂世”,遂亟付影印,促其传播。至营造学社成立时,他已疏证此书十之八九,能大体句读且触类旁通。

以此为基,他创立营造学社,遵“由小学入经学”路径,先纂辑营造辞汇,再依匠学与经学之研究体系,设分法式、文献二组,延揽梁思成、刘敦桢主持,开启中国建筑史研究的征程。

4.“研求营造学,非通全部文化史不可,而欲通文化史,非研求实质之营造不可”

他对《营造法式》的深入研究,为学社的学术水平提供了支撑。如学社在对蓟县(今天津市蓟州区)辽代木构独乐寺观音阁的初测中,未绘出生起,朱启钤据《营造法式》指出此问题,学社成员再去补测得以修正。

在朱启钤设定的营造学研究范畴之中,建筑史研究只是一端。对此,他有如下说明:

本社命名之初,本拟为中国建筑学社,顾以建筑本身,虽为吾人所欲研究者,最重要之一端。然若专限于建筑本身,则其于全部文化之关系,仍不能彰显。故打破此范围,而名以营造学社,则凡属实质的艺术,无不包括。由是以言,凡彩绘、雕塑、染织、髹漆、铸冶、抟埴,一切考工之事,皆本社所有之事。推而极之,凡信仰、传说、仪文、乐歌,一切无形之思想背景,属于民俗学家之事,亦皆本社所应旁搜远绍者。

为此,他整理出版《三几图》(燕几、蝶几、匡几),是为家具之研究;又搜求、整理、出版《髹饰录》,是为漆艺之研究;又校刊《梓人遗制》,是为机械之研究;又编印《存素堂丝绣笔记》《丝绣录》《女红传征略》,是为织绣之研究。

他认为,“夫所以为研求营造学者,岂徒为材木之轮奂,足以炫耀耳目而已哉!吾民族之文化进展,其一部分寄之于建筑,建筑于吾人生活最密切。自有建筑,而后有社会组织,而后有声名文物。其相辅以彰者,在在可以觇其时代。由此而文化进展之痕迹显焉”,“循此以读群书,将于古代政教风俗、社会信仰、社会组织,左右逢原,豁然贯通,无不如示诸掌。岂惟古代,数千年来之政教风俗、社会信仰、社会组织,亦奚不由此,以得其源流,以明其变迁推移之故”,“总之,研求营造学,非通全部文化史不可,而欲通文化史,非研求实质之营造不可”。

这一“非通全部文化史不可”“研求实质之营造”的召唤,为中国建筑史暨营造学的研究,指明了方向。

五、“数典恐贻忘祖之羞”

1912年颁行的《大学令》取消经学科,将其分入文科相关门类,且史学未被列为独立学科,使得经学与史学在中国大学体系中沦为附庸。

有人认为经学类似欧洲中世纪神学,主张废止,还称小学生、中学生读经有害,因经书中多有不合现代事实及难理解内容。经学科废止后,整部经传授之法在大学不复存在,加之救亡图存背景下国人对自身文化失信心,经学被视为糟粕而遭摒弃。

如今,随着考古学发展,经学中一些看似神秘的内容得以理解,如《易经》中“潜龙”“飞龙”实为测定节气之天象记录,可见对经学的否定有必要再审视,需客观研究以接续文化传统。在这个意义上,重温朱启钤“沟通儒匠”论,于中国建筑史暨营造学之研究极为重要,于中国文化史之研究亦极为重要。

重拾“沟通儒匠”之学术传统,以科学之精神,发皇国粹,将中国建筑史暨营造学的研究导入正途,日益精进,此其时也。

互动交流

问:除了《周礼·考工记》中描述的官方匠人营国制度外,那些因军事地位重要或交通地位重要而自然形成的城市(如武汉)的发展规律是什么?

答:中国城市与建筑规划最核心的逻辑,在于一种独特的“时空体系”,或称作“时空法式”,这与时间的测定有关。古人是以地平方位为坐标观测天体的移行来测定时间,这样不同的方位就对应着不同的时间,产生了时间与空间合一的观念。时间就成为规划布局的依据,成为了空间的“规划师”。比如,东方对应春天、生机,西方则关联秋天、肃杀。这样,整个空间的布局就形成了一种动态的、蕴含时间秩序的格局。

这套体系在实践上,就塑造了被称为“风水”的文化景观。古代堪舆家融合了天文学(以景观的规划对应二十八宿天文观测坐标体系,表现为左青龙、右白虎、前朱雀、后玄武等象天法地模式)和实际的地理地质勘察技术。它指导着城市如何选址、如何布局。举个例子,北京城那条著名的中轴线,并不是完全正南正北,而是有意识地避让了北极;元大都的宫殿区域采用了九比七的长宽比例,这其实是象征了古代帝王的“明堂”制度。

历史上,从秦朝都城规划之“表南山之巅以为阙”,到隋唐时期洛阳将宫殿区特意设在西北区域(因为西北对应立冬,象征阳气初始),再到边疆地区的城市、村落在规划选址时对堪舆术的运用,都充分证明了这套时空体系的应用跨越了不同的地域、不同的朝代,具有深刻的一致性。

所以,无论一个城市是像《考工记》描述的方方正正,还是像南方一些城市那样是圆形的,或者像武汉这样因交通等条件发展起来的,其规划布局的关键内核,往往在于是否遵循中国古代规划布局的时空法式。例如,掌管礼仪、户口的部门(礼部、户部)通常设在东方(主生发),而掌管刑罚的部门(刑部)则设在西方(主肃杀)。这就是中国空间营造背后那套强大的、以时间为指引的规划法式。

(整理文字已由王军研究员审阅)