贵博讲坛(81)纪要||中国人民抗日战争的贵州印记

来源: 作者:贵州博物馆 阅读:2802次 发布时间:2025-09-03

2025年,我们迎来中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。为深度呼应“华夏同御侮,黔山续文脉”文化、文物、文献展的精神内核,8月15日下午,第81期贵博讲坛特邀贵州省社会科学界联合会党组成员、秘书长丁凤鸣先生主讲“中国人民抗日战争的贵州印记”,带领听众循着历史脉络,打捞深藏于黔山秀水中的抗战记忆。

一.烽烟溯源:中国人民抗日战争的历史长卷

1840年鸦片战争的炮声,不仅击碎了清王朝的天朝上国幻梦,更震动了隔海相望的日本。同年,林则徐嘱托魏源编纂的《海国图志》于1851年东渡日本,为其"脱亚入欧"的变革埋下思想伏笔。1853年美国"黑船事件"叩开日本国门,1868年明治维新推动其走上近代化之路,而1871年《中日修好条规》的签订,并未阻挡日本对外扩张的野心。

自19世纪90年代起,日本军国主义的铁蹄一次次践踏中国大地:1894年甲午烽烟燃起,1895年台湾与澎湖列岛遭侵占;1900年八国联军侵华,1904年日俄战争染指东北;1914年强占青岛,1915年提出亡华"二十一条";1931年九一八事变鲸吞东北,1935年华北事变蚕食华北,1937年七七事变拉开全面侵华大幕。这场旨在将中国变为独占殖民地的野蛮侵略,给中华民族带来空前浩劫,却也点燃了四万万同胞的反抗怒火。

二.黔中壮歌:中国人民抗日战争的贵州行动

至暗时刻,振臂呐喊

贵州与抗战的血脉联系,早在1919年五四运动前夕便已沸腾。当巴黎和会外交失败的消息传来,1919年5月3日晚,北京大学黔籍学生谢绍敏在全体学生大会上咬破中指,撕下衣襟血书"还我青岛",殷红字迹映照着黔地儿女的爱国赤诚。

烽火连天时,无数贵州志士毅然归国救亡:教育家黄齐生、我党早期领导人王若飞、湘鄂西革命根据地创始人周逸群等,放弃海外学业投身民族解放事业。而1921年中国共产党成立之际,来自贵州荔波的水族青年邓恩铭作为12位党代表之一,投下神圣一票。

救亡时刻,浴血奋战

九一八事变后,黔籍中共党员林青在上海参加抗日救亡运动,后在一次反日游行中身陷囹圄,1933年出狱后返回贵州,1935年创建中共贵州省工委,让抗日救亡的呼声响彻黔中大地。1932年淞沪抗战中,黔籍将领滕久寿身为19路军吴淞要塞司令部少将参谋长,亲临前线指挥时壮烈殉国,其故居至今诉说着那段悲壮往事。

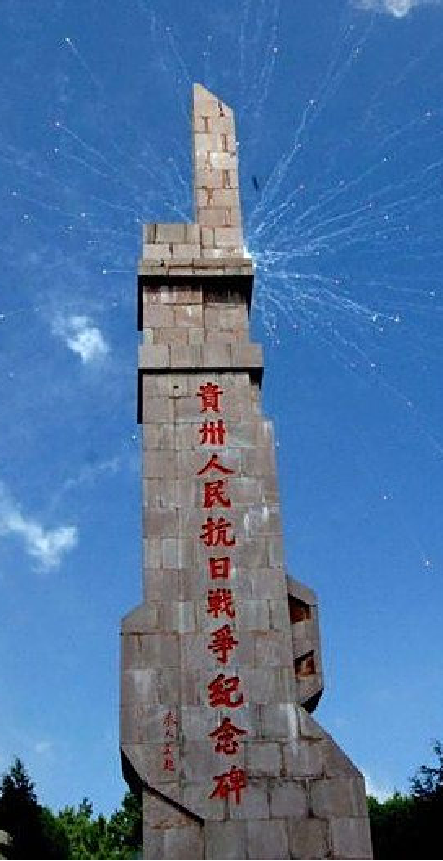

黔山儿女用血肉之躯筑起抗战长城:全省70余万人从军报国。红军长征转战贵州时,1万6千多黔中子弟加入红军,后编入八路军,主要分布在120师、115师,在党的领导下打了许多硬仗。由黔籍将士组建的102师历经淞沪会战、台儿庄大捷等战役,全师1万4千多人,最后只剩下千余人,贵阳"纪念塔"地名由此诞生,成为永不磨灭的历史见证。在滇西大反攻的松山战役中,黔籍官兵组成的28师、82师、85师等部队"十战松山",全歼日军精锐第56师团113联队,此战震动日本天皇,让世界见证中国军人的铁血担当。

悲愤时刻,共赴国难

贵州从未只是抗战大后方,更是烽火前沿:1938至1941年,日军38次轰炸贵州,贵阳"二四轰炸"毁房万间、伤亡两千余人、造成难民2万余人;"黔南事变"中,七千日军入侵我5县38乡,造成我平民伤亡3万人。贵州以宽厚胸怀接纳70多万外来难民。当时全省不足千万,却有70万余人从军报国、1200万人次投工投劳,用血肉与汗水诠释"众志成城"的真谛。

历史不容歪曲:所谓"共产党游而不击"的谬论早已被史实击碎。1931年九一八事变后第三天,共产党即发布对日宣言,并组建东北抗联,较国民政府1941年对日宣战早十年;西安事变中,共产党斡旋促成和平解决,实现了“逼蒋抗日”,推动形成第二次国共合作;抗战相持阶段,八路军、新四军深入敌后,牵制抵抗了58%至75%的侵华日军,用敌后根据地的顽强斗争,成为全民族抗战的中流砥柱。

三.丹心铸魂:全民族抗战中流砥柱的贵州故事

先锋引领,黔籍党员的使命担当

1930年,王若飞在内蒙古包头监狱身陷囹圄六年,却在铁窗中深入研究中日局势,1933年给傅作义写下万字抗日方略,提出坚决抗战、全民抗战、持久抗战,开展游击作战等主张,为出狱后投身抗战奠定坚实理论基础。1936年,红二、红六军团长征转战贵州毕节,组建贵州抗日救国军北上抗日。

团结护局,艰难岁月的不屈斗争

1941年皖南事变后,国民党顽固派加紧迫害共产党人,贵州有281名中共党员和革命群众被捕、其中63人遇害,中共贵州省工委三位负责人李策、黄大陆、肖次瞻相继牺牲。即便如此,黔籍党员仍恪守“有理、有利、有节”原则,在白色恐怖中与国民党顽固派斗争,坚持抗日救亡,守护团结抗战大局。

前线喋血,英烈不朽的精神丰碑

毕节人刘仁,红军长征转战毕节时加入红军,从红军战士成长为八路军718团参谋长,1943年负伤被俘后,面对日军严刑拷打始终未泄军情,最终被残忍活埋,用生命践行"宁死不屈"的誓言。

遵义人陈淑蓉,不满国民政府腐败奔赴延安,抗大毕业后到冀东军区工作,1943年的一次作战中与部队失散被俘,身怀六甲仍撞向日军、纵身跳崖,重伤后遭酷刑却严守机密,最终壮烈牺牲,让腹中胎儿与未竟理想永远定格在烽火岁月。这些鲜为人知的英雄故事,是贵州儿女最动人的精神史诗。

四.国际同袍:反法西斯力量的贵州汇聚

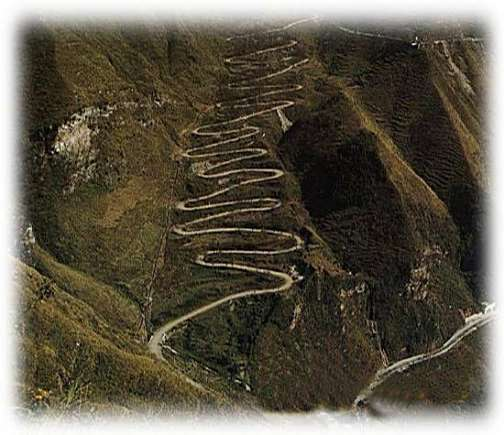

南洋华侨机工队与晴隆二十四道拐

1936年初步建成的晴隆二十四道拐,由五万贵州民工筑就,作为滇缅公路与滇黔公路的咽喉,抗战时在美军帮助下进一步修缮,共转运45万吨抗战物资。1939年,在华侨领袖陈嘉庚号召下,三千南洋华侨机工毅然归国,在日军空袭下穿梭于险峻山路,超千人牺牲在这条"抗战生命线"上,用青春热血连接起海内外华人的救国情谊。

国际援华医疗队与贵阳图云关

贵阳图云关的中国红十字会救护总队,在新加坡华侨林可胜带领下,聚集3000余名医护人员完成11.9万例手术、两百多万人次门诊。其中26名欧洲十国的国际援华医疗队员,取中文名与中国同行并肩作战。英国女医生高田宜为破解日军鼠疫病毒以身试毒,不幸殉职,如今她的墓碑与医疗队纪念碑在图云关森林公园静静矗立,见证跨越国界的人道主义光辉。

飞虎队与黄平旧州机场

1941年,十万贵州民工昼夜赶工建成黄平旧州机场,次年成为美国飞虎队与中国空军第十四航空大队的基地。陈纳德率领的中美飞行员从此起飞,击毁日军飞机两百多架,机场跑道与修场用的大石眼子至今留存,成为中美反法西斯合作的历史见证。

镇远和平村的反战力量

1938至1944年,镇远国民政府第二战俘收容所关押600余名日本战俘。在周恩来、郭沫若支持下,日共党员鹿地亘与妻子池田信子在此创办反战训练班,150余名战俘加入反战同盟,通过办报、前线喊话开展反战宣传,用特殊方式为和平而战。

五.山河铭记:贵州抗战遗址主题游径

八路军贵阳办事处(达德学校旧址、中共贵州省工委旧址、新华日报贵阳分销处)—抗日救国军司令部旧址—王若飞故居—晴隆二十四道拐抗战公路—独山深河桥—荔波邓恩铭故居—三都石板寨—黄平旧州抗战机场—镇远和平村—湄潭浙大西迁旧址—贵阳市图云关,这些散落黔中的遗址,串联起一段段可触可感的抗战记忆。

六.前事不忘,后事之师

正视历史是开创未来的基石。日本军国主义的侵略历史不容否认,任何美化侵略的言论都将激起中国人民与亚洲各国的强烈愤慨。近代百年屈辱教会中国人民的不是弱肉强食,而是对和平的珍视与坚守。人类命运休戚与共,唯有秉持“天下一家”理念,才能推动构建人类命运共同体。

铭记历史,是为了更好地前行。实现中华民族伟大复兴,必须坚持中国共产党领导,必须坚持走中国特色社会主义道路,必须坚持以人民为中心,必须坚持斗争精神,必须坚定不移走和平发展道路。

交流互动:触摸历史中的深河桥

问:抗战“起于卢沟桥,止于深河桥”的说法是否正确?日军为何在深河桥止步?

答:此说并不准确。从时间维度看,中国抗战始于1931年九一八事变,历时14年,而非1937年卢沟桥事变;1944年12月日军抵达独山深河桥仅是战争中的一次局部行动,1945年8月15日日本宣布投降才标志抗战胜利。1944年底,日军入侵贵州属战略外的骚扰:其原定目标是打通大陆交通线(豫湘桂战役),因贵州邻近重庆,遂派7000余人突袭黔南5县38个乡镇。抵达独山深河桥时,桥梁已被炸毁,对岸是我重兵布防,加之补给线断裂、抢掠无获,最终被迫撤离。深河桥的"止步",是正义力量的必然结果,却非抗战的终结。黔山不语,丰碑永存。贵州大地上的每一处抗战印记,都在诉说着中华民族不屈不挠的抗争精神,提醒着我们永远铭记那段烽火岁月,珍惜今日和平荣光。

(整理文字已由专家本人审改)