贵博馆藏||银波漾彩:馆藏台江施洞苗族女盛装银饰

来源:本站 作者:贵州博物馆 阅读:7445次 发布时间:2025-07-04

贵州的民族服饰犹如一部穿在身上的史诗,而银饰则是这部史诗中最动人的华彩乐章。“无银无花不成姑娘,有衣无银不成盛装”,在贵州璀璨夺目的民族服饰文化中,银饰有着举足轻重的地位。自明代实行“改土归流”后,贵州社会趋渐安定。随着清水江流域木材贸易的繁荣,大量的白银流入,为银饰文化的勃兴奠定了物质基础,银饰也逐渐从身份、财富、地位的象征,演变为一种独特的文化符号,将族群信仰、自然崇拜、迁徙历史、礼俗文化等熔铸其中,成为文化传承的重要载体。正是这种物质与精神的交融,让贵州银饰在中华服饰文化长廊中绽放出独特的光彩。

贵州省博物馆珍藏的贵州民族银饰堪称艺术瑰宝,其中尤为引人注目的是一套台江施洞苗族银饰女盛装。施洞苗族的“盛饰”,具体表现在银饰的数量和款式繁多、制作工艺复杂、尺寸大、分量重等方面。该种盛装只有在姊妹节的踩鼓场上和结婚时才穿戴。姑娘们凭借银衣盛装的华丽和精美展示自己的灵巧和富有,使自己在踩鼓场上成为主角,吸引着青年小伙们的眼球。

图一 台江施洞姊妹节现场图(图片来源:小红书@星語Estella)

图二 台江施洞姊妹节现场图(图片来源:小红书@星語Estella)

图三 银马围帕

图四 龙凤银角

银马围帕是施洞苗族头部配饰之一,它与银角配套穿戴。围帕一般长约40厘米,高约8厘米,由14组人骑马图案及桐子花、吊坠等组成。围帕的正中间镶嵌镜面,并以火焰纹饰边,镜面左右两侧有7个骑马人物相向而驰,也体现了对称的形式美,马的神态矫健,有如千军万马行进跋涉。围帕的上下边沿坠有各种草、鱼、蝶、飞鸟和小坠饰。而龙凤银角头饰最具代表性,其造型最为繁缛奢华。银角的中间立有4条银片,上为浮雕龙凤纹造型,中间两条略高,顶端各饰蝴蝶吊坠;边上两条略低,在龙角顶端各饰一个镂空桐子花,极具装饰效果。

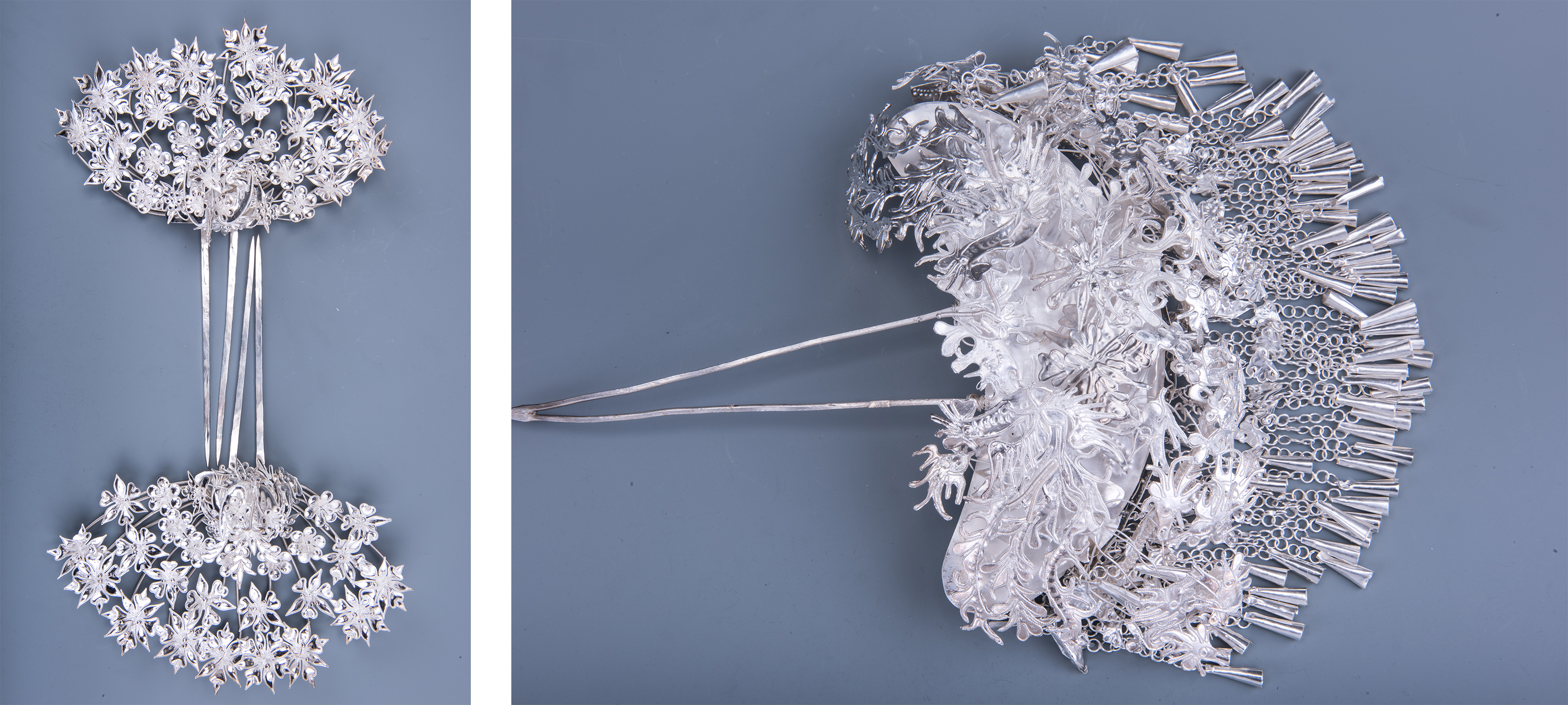

图五 银发簪

银发簪在施洞银饰中也最为普遍,它既与盛装搭配,又是日常便装时用来固定发髻的实用品。银簪的式样造型特别丰富,有直有曲,有圆锥状、扁平状、钎状、垂悬状、花束状等,造型和纹样有花、鸟、蝶、鱼龙和各种动植物,采用立体花丝工艺塑造。

图六 银耳环

银耳环是苗族妇女的必备首饰,耳环的造型有蚕、叶片、圆轮、悬吊、灯笼、银钩等,施洞的妇女喜戴很大的圆柱形耳环,将两耳拉得很长。

图七 银衣片

施洞苗族盛行穿银衣,银衣片是银衣的主要饰物。银衣片分主片和配片。银衣片一套20片,均采用镂空工艺。银衣片的装饰图案均以连珠纹为边,中间镂空浅浮雕麒麟、狮子、龙等瑞兽图案和喜登高枝、人骑狮子、人骑麒麟等吉祥图案。

图八 银项圈

项圈是施洞苗女的另一种重要配饰,项圈一般有单层或多层组合而成,有的由小到大多达七圈为一套,重二千余克。造型圆圈、扁圈、盘圈、卷花圈、羊角圈、六方项圈、空心项圈等,项圈图案是在平面上錾出各种花纹。施洞的链条项链由数十个圆形或椭圆实心银环而相扣,粗犷而厚重。

图九 银压领

施洞苗族女性的胸饰有银压领、银胸吊饰等。银压领系从长命锁演变而来,为半圆形或腰子形,银胸吊饰有蝶形吊、鸟形吊、鱼形吊、钱纹吊、骑马人物吊等等,通常由银链、吊牌、坠饰组成,多级,一级一形,递次而下,多者可达四至五级。

图十 银手镯

施洞苗族妇女饰镯不以一对为限,实际佩戴多达四五对。手镯花样繁多,粗犷的手镯光面无纹,硕大沉重;细腻的手镯用极细的银丝编织或焊成空花,工艺精致;浮雕型手镯则以连续花枝纹或龙纹居多。

在苗族文化中,银饰是女性生命历程的具象化表达。从婴孩初生到待嫁少女,母亲一朝一夕为女儿置办嫁妆,银饰的形制与数量随年岁递增,及至成年、出嫁、生子等重要仪式达到鼎盛。步入中年的女性,不再像年轻姑娘那样佩戴繁盛的银饰。到了老年,有长辈给子女“分银子”的习俗,将银饰传给下一代。而那些熠熠生辉的银饰承载了更深的意义——一个女性从“女儿”到“母亲”的角色转变,让银饰的光华在血脉中延续。

炎炎盛夏,当微风拂过,银铃轻颤,仿佛能听见清水江畔的古老歌谣在展厅里幽幽回荡。在贵州省博物馆 “人文山水时光峰峦”基本陈列常设展厅的展柜里,一泓银色的清泉,等待与你的相遇。这个暑假,不妨暂别尘嚣,来博物馆赴一场与银饰的私语,让银熠生辉的银衣为你讲述将日月星辰、山川草木。

文字:谢莹盈